約1万年続いた縄文時代

2万年前に氷河期が終了して温暖化に転じると、日本列島の環境も変化します。

針葉樹林が姿を消し、東日本では落葉広葉樹林が、西日本では常緑広葉樹林が現れるようになりました。

動物もナウマンゾウなどの大型動物は姿を消し、動きの速いシカやイノシシが主体となりました。

こうした環境の変化に合わせて、人の生活も変わり、縄文文化が始まります。

縄文文化は約1万2000年前に始まり、約2400年前に終焉するまで、約1万年も続きました。この縄文文化が日本列島の文化だった時期を「縄文時代」と呼びます。

巨大集落の跡からわかる縄文人たちの豊かな生活

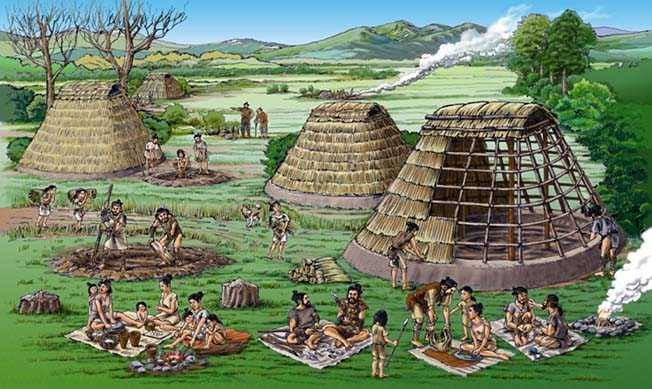

縄文時代については、長く「粗末な竪穴式住居に住み、小集団で移動しつつ、狩猟・採取中心の生活を送っていた閉鎖的で未開の時代」という見方が常識化していました。

しかし、こうした縄文観は、近年のさまざまな発掘調査によって、完全に覆りました。

縄文時代の早い時期から人々が定住していたことが、鹿児島県霧島市の上野原遺跡から分かったためです。

当時からすでに相応の建築技術があったことは、青森県青森市の三内丸山遺跡での調査から分かりました。

広さが東京ドーム8個分もあり、約1500年の長きにわたって集落が営まれたこの遺跡から、長さ最大32メートルの大型竪穴式住居10軒、直径1メートルの栗の木柱を6本使った「掘立柱建物」の跡が見つかったのです。

またこの遺跡からは、縄文人たちの豊かな食生活も分かってきました。

ゴミ捨て場からは50種類以上の魚の骨が見つかりました。三内丸山の縄文人たちは、眼前に開けた陸奥湾の海の幸を堪能していたのです。

魚以外にも野ウサギ、キジ、アザラシなどの肉が食卓をにぎわせていました。

エゴマ、ヒョウタン、マメ、ゴボウといった植物もふんだんに食べていました。

DNA解析により、栗栽培をしていたことも分かっていますし、果実酒を楽しんでいたことも確実視されています。

縄文時代から人々は定住し、周囲の環境を生かしつつ生きていたのです。

古代メソポタミア・礼拝者の像(紀元前2700〜前2600年)

各地で興りはじめた文明

このように日本で縄文文化が花開いていた時代、世界各地でも文明が誕生していました。

東地中海世界では、クレタ島に金石文化が興って、エーゲ文明が誕生します。

エジプトでは、メネス王が上・下エジプトを統一し、エジプト第一王朝が樹立されます。

メソポタミア地方では、シュメール文明が興り、ウル、ウルク、ウガシュなどの都市国家が形成されました。

定住、大規模建物、活発な交易の3点を有する縄文文化も、これらの文明誕生と連動すると考えて良いでしょう。

縄文時代は原始文明の時代だったのです。