たった2代の間で、天国から地獄へ

「フランス革命」とは、フランスのルイ16世の王政が民衆によって打倒され、王のいない共和政に移行する一連の事件を指す言葉です。

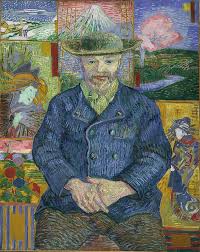

ひと言で「王政が民衆によって打倒され」というものの、ルイ16世の少し前の王は「太陽王」のルイ14世です。

かたや絶対君主として権力の絶頂にあったルイ14世と、かたやフランスの民衆の前に引きずりだされ、ギロチンによる公開処刑にあったルイ16世。

たった2代の間に、フランスの王朝は、まさに天地がひっくり返る激変に襲われたということです。

財政難が革命の引き金となる

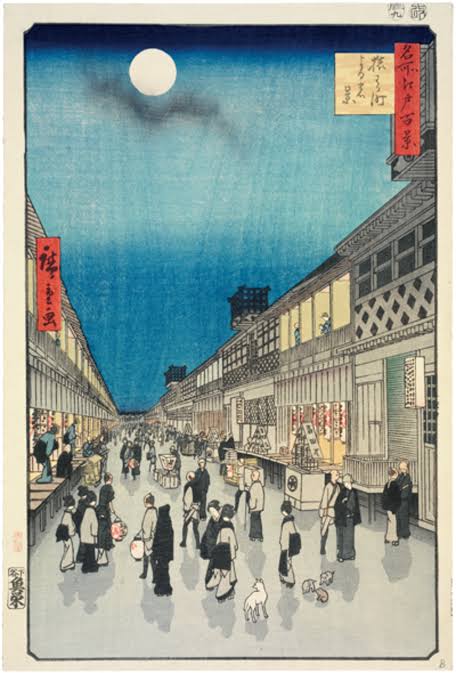

絶対王政の時代、たび重なる対外戦争や宮廷の浪費はフランスの財政を大きく圧迫していました。ルイ16世自身もアメリカ独立戦争へのアメリカ出兵などを行い、財政は底を尽きかけていました。

こうした財政難を解決するため、民衆へ増税をしようと考えるのですが、平民に対する重税は限界に達し、もうこれ以上絞れないというところまで追い込まれます。

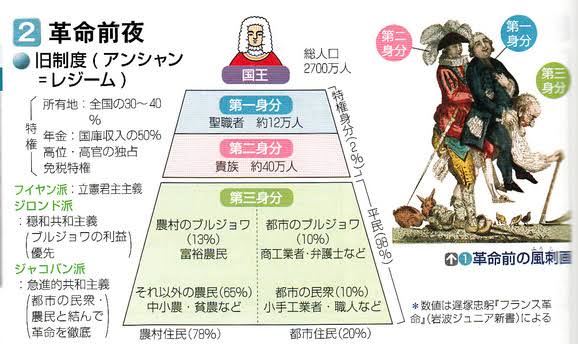

新たな財源は、それまで「特権階級」として税を免除してきた聖職者や貴族階級に税をかけるしかありません。

当然、聖職者と貴族は反発します。国王に文句が言いたい両身分は、ルイ13世以来停止されていた三部会の開催を要求。

ルイ16世は受け入れて三部会の開催を決めます。

そうすると今度は、三部会で今まで重税をかけられてきた平民(第三身分)と、税が免除されていた聖職者(第一身分)と貴族(第二身分)との対立という構図になります。

第三身分の離脱

三部会での議論は、もちろん並行線です。

第一身分や第二身分である聖職者や貴族は税を払いたくないし、第一身分や第二身分に税を払わせたいという第三身分の平民の間で膠着状態になり、話し合いは財政問題よりも「どのように議決するか?」という決め方をめぐって揉めに揉めました。

ここで第三身分が動きます。三部会を離脱して、新たに自分たちを「国民議会」となのろうとしたのです。

第三身分の動きは武力を伴った「革命」となった

ルイ16世は第三身分の勝手な動きに対し、武力で弾圧しました(ルイ16世自身は「お人よし」な面があり、国民議会を承認するが、王妃マリ=アントワネットや貴族の強硬派は強力に弾圧を進めた)。

これに対し、民衆は実力行使に出ます。

1789年7月、不満を爆発させた民衆がバスティーユ牢獄を襲撃し、フランス革命が勃発。8月、国民議会は人権宣言を採択し、人間の自由と平等などを宣言しました。

オーストリアやイギリスなど、欧州のほかの君主国は革命の波及を警戒して干渉を始め、フランスへと侵攻します。

国家の危機は民衆の猛烈なエネルギーを呼び起こし、革命はかえって先鋭化しました。

多くの血を流した革命の帰結

1793年には、ルイ16世とその妻マリ=アントワネットが処刑されました。

フランスで王が民衆の前に引き出され、公開処刑にあったことは周囲の国々の王にとって衝撃的な出来事でした。

そこで、各国ではフランスの共和政を早めに潰し、自らの王政を守ろうとします。

イギリスでは、首相ピットの提唱によって第一回対仏大同盟が結ばれ、フランスは全ヨーロッパを敵に回すことになりました。

こうした危機を乗り切るため、フランス国内では強力なリーダーシップを持つ人物に権力を集中させようという動きが起こります。

そして、強いリーダーシップをもつロベスピエールを中心とした、最も急進的なジャコバン派がジロンド派を追放し、政権を握りました。

農民や下層市民を支持基盤とするジャコバン派は、強大な権限を持つ政府のもと、農奴を解放し、パリの貧しい市民のために最高価格令を定めて食料の価格高騰をおさえました。さらに、それらの政策とひきかえに徴兵制を実施するなどの改革を次々と実施します。

徴兵制の効果は上がり、対仏大同盟の危機は少しずつ去りますが、ロベスピエールはその後も独裁を強め、反対派だけでなく、革命の同志も次々と処刑していき、「恐怖政治」の名をほしいままにしていきます。

最高価格令によって自由な経済活動ができなくなったパリ市民や農民たちの間で次第にこの独裁への不満が高まっていき、ロベスピエールは逮捕され、処刑されてしまいます(テルミドールのクーデタ)。

次に成立した総裁政府は5人の総裁の合意により運営される政府でした。

独裁の心配はないものの、権力の分散に重点が置かれたため、リーダーシップに欠け政権は弱体化してしまいました。

ナポレオンのクーデターが新たな局面に導く

独裁を行ったロベスピエールの次は、リーダーシップに欠ける総裁政府となり、フランス革命は迷走を始めます。

この混乱を見て周辺諸国も第二回対仏大同盟を結成し、フランス革命潰しを図ります。

再び全ヨーロッパを敵に回してしまうフランスですが、弱体な総裁政府ではまったく対応できそうにありません。

そこで、民衆の期待を集めた人物が、イタリア遠征やエジプト遠征で名声を上げていたナポレオンです。

オーストリア軍やイギリス軍を次々に撃破する姿を見て、人々は熱狂し、フランスの危機をナポレオンに託そうとするのです。

総裁政府の5人のうちのひとり、シェイエスがナポレオンに軍事クーデタを勧めます。

シェイエスは、当初、ナポレオンをクーデターに利用するだけしておいて、ナポレオンをおさえて自ら権力をふるう意思があったものの、ナポレオンのほうが一枚上手でした。

クーデタと同時に先手を打って自ら第一統領を名乗り、統領政府を樹立。フランスの実権を握ることに成功します。

ナポレオンは第二回対仏大同盟を打ち破ると、民法典としてのナポレオン法典を発布します。

そして、民衆の権利を守って国民の人気を獲得すると、国民投票により皇帝になります。

フランス革命は、当初の理想を大きく逸脱し、多くの血を流した。しかし、革命で生み出された自由や平等といった理念は、ナポレオン戦争を経て欧州各地に広まることになる。