19世紀初め、ヨーロッパ大陸を制覇したナポレオンにとって、最大の脅威はイギリスでした。

イギリスはフランスを牽制するために、7度にわたって対仏大同盟を結成しました。 それだけでなく、フランスの裏庭とも言えるスペインとポルトガルでの反乱(以下「半島戦争」)を持続的に支援しました。

1812年のサラマンカの戦いでフランス軍を打ち破ったのも、ウェリントン公爵率いるイギリス軍でした。

半島戦争で最も目立つ働きをしたのは、なんと言ってもイギリス海軍です。

イギリス海軍は、イギリスからポルトガルに至る海上補給路を維持し、兵糧や火薬などの重要な軍需物資を供給した点で、地理的により戦場に近いフランス軍よりも優位に立ちました。

それが可能だったのは、1805年のトラファルガーの海戦でネルソン提督がフランス・スペイン連合艦隊に完勝して制海権を握ったからです。

イギリスは、どうやって無敵艦隊を育成したのでしょうか?

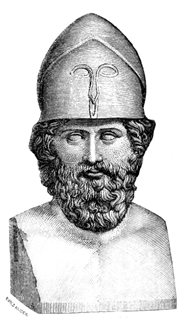

ホレーショ・ネルソン (1758-1805年)。 トラファルガー海戦でフランス・スペイン連合艦隊に大勝利を収め、ナポレオンの制海権とイギリス侵攻を阻止したが、自身は同海戦で戦死した。イギリス最大の英雄とされる。

ホレーショ・ネルソン (1758-1805年)。 トラファルガー海戦でフランス・スペイン連合艦隊に大勝利を収め、ナポレオンの制海権とイギリス侵攻を阻止したが、自身は同海戦で戦死した。イギリス最大の英雄とされる。

圧倒的に有利な相手を打ち負かした「力」の正体

ナポレオン1世はフランス皇帝の座に就いて以来、ロシアとイギリスを除くヨーロッパの大部分を支配しました。

フランスの人口はイギリスよりずっと多かっただけでなく、海軍育成に必要な「経済力」もありました。

1人当たりの所得はイギリスより低かったものの、人口が多かったので、1780年代末の国民総生産はイギリスの2倍以上でした。

海軍力養成の拡大に投入できる財源面で見ると、フランスが圧倒的に有利だったのは明らかに見え、その財源を使ってより多くの戦列艦を建造できたので、局地的な戦闘で負けたとしても、最終的な勝利を収める可能性が高かったです。

戦列艦とは、一列に並んで敵の艦隊に向けて砲撃を加えるように造られた戦闘艦

当時は船に大砲を搭載するのも容易ではありませんでした。

甲板に大砲を載せて撃てばいいと思うかもしれませんが、それではバランスが崩れて船が転覆する恐れがあります。

だから、大砲を喫水線(水に浮かんだ船が水面に接する境界線)近くに位置するように、船体の内部に据え付けて発射してやる必要があります。

それでも問題点はいくつか残ります。一つは船体の両面に防水処理を施した砲門を開けてやらねばならず、もう一つは砲弾が発射されるときの強い反動をうまく処理しなくてはならないという点です。

その問題を解決したのが、オランダとポルトガルで発明・改良されたキャラベル船[主に3本のマストを持つ小型の帆船で、高い操舵性を有する]です。

このタイプの船は優れたバランス能力で大砲発射時の反動を吸収し、車を利用して衝撃を和らげる台車まで備えて問題点を解決しました。

「無敵艦隊」を生み出したイギリスの財布事情

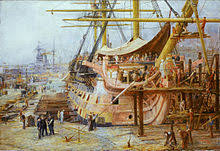

当時の最先端技術が導入された戦列艦は、当然ながら高価でした。

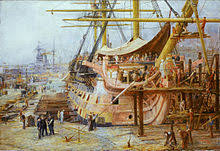

トラファルガーの海戦でネルソン提督が乗船していた旗艦HMSビクトリー号は104門の大砲を搭載していましたが、船を建造するための木材はスウェーデンと北米からの輸入に頼っていました。

HMSビクトリー号を一隻造るだけでも、ざっと6000本の松の木が必要であり、その費用は6万3000ポンドに達しました。

これは現在の価値にしておよそ10億円を超えます。

しかもこの金額は船の建造費用だけであり、大砲の製造費や兵士の人件費などは含まれません(その上、木造の帆船は30〜40年もたつと木材が腐って水が漏れて使えなくなる。高価なわりに寿命が短い代物)。

ネルソン提督が乗船していた旗艦、HMSビクトリー号

ネルソン提督が乗船していた旗艦、HMSビクトリー号

では、イギリスはどうやって巨大な艦隊の建造費・維持費を工面したのでしょうか。

ノーベル経済学賞受賞者ダグラス・ノース(Douglass C.North)とバリー・ワインゲスト(Barry R.Weingast)は、1688年のイギリス名誉革命に注目します。

名誉革命を境にイギリスの国債金利が急落したため、フランスなどライバル国家との競争で優位に立てたというのです。

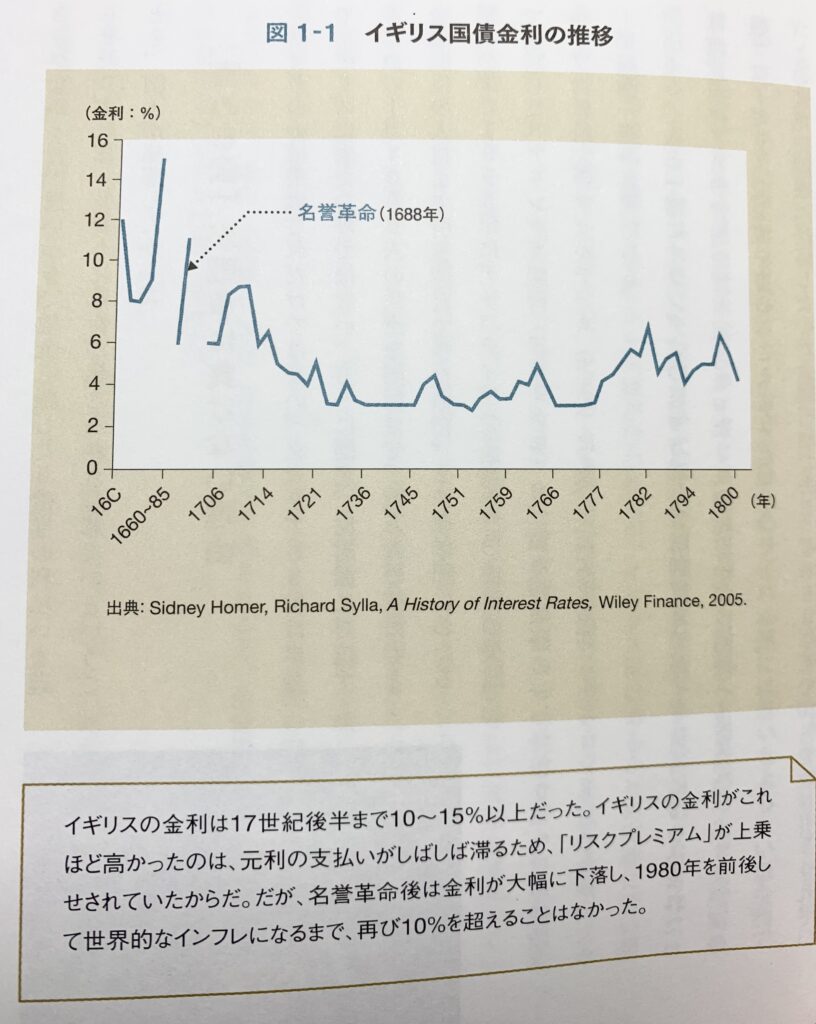

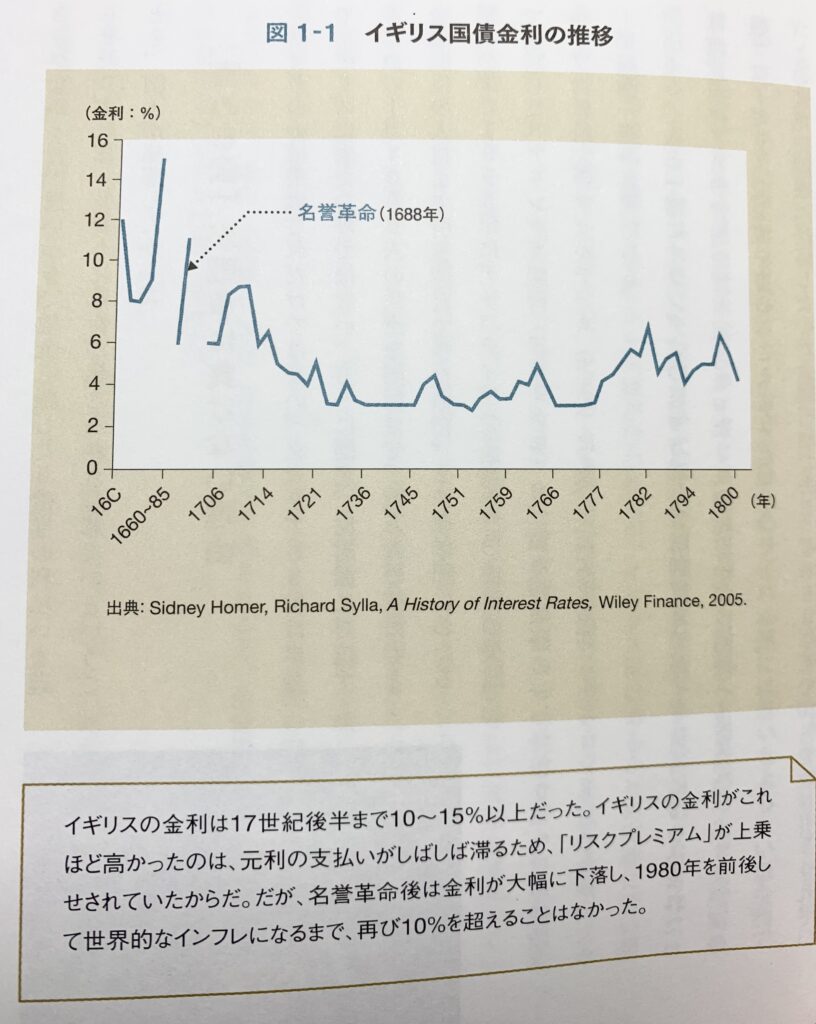

下図は、1688年前後にイギリス政府が発行した国債金利の推移

名誉革命は1688年から89年にかけて、スチュアート朝イングランドで起こったクーデター事件。ジェームズ2世が王位から追放され、ジェームズ2世の娘メアリー2世とその夫でオランダ総督ウィリアム3世(ウィレム3世)がイングランド王位に即位した。「権利の章典」が発布され、国王の権限が制限され、議会政治の基礎が築かれた。戦闘が小規模にとどまったため「無血革命」とも呼ばれる。

名誉革命以前、イギリスの国債金利は10%をはるかに超えていました。

名誉革命以前に金利が高かったのは、当時のイギリス王室(スチュアート朝)がしばしば「債務不履行」を行ったからです。

1671年にイギリス国王チャールズ2世が債券を引き受けて資産家らに小口で販売していたロンドンの金融業者は致命傷を負いました。

当時のイギリス国王たちがしばしば債務不履行を宣言したのは、国家財政が脆弱だったためです。

1649年にチャールズ2世の父であるチャールズ1世が清教徒革命でオリバー・クロムウェル率いる議会軍に敗れて処刑されたのも、戦艦を建造するために特別税として建艦税を課し、貴族と金融業者の反発を買ったことが原因でした。

清教徒革命によってイギリスは共和制に移行したものの、クロムウェル死後の1660年に王政復古しました。

しかし、チャールズ2世の後を継いで国王の座に就いたジェームズ2世はチャールズ1世の失敗から学ぶことができず、暖炉税(hearth tax)など、さまざまな品目に思いつくまま税金を課しました。

そのため議会と納税者の強い反発を招き、ついに市民たちは1688年に名誉革命を起こしてジェームズ2世を追放しました。

イギリス議会はオランダのオラニエ公ウィレムをウィリアム3世として新国王の座に就け、新たな税金を課す際には議会の同意を得ること、国民の財産を一方的に強奪しないことを約束させました。

その後のイギリス政府は、一度も利子と元金の支払いを遅らせることがありませんでした。

思いつきで税金を課したり債券の利払いを遅らせたりすれば、ただちに革命が起こるかもしれないということを、国王が痛感したからです。

オランダの金融制度をイギリスに移入したウィリアム3世

オランダの金融制度をイギリスに移入したウィリアム3世

「富める国」が戦争に負けない理由

名誉革命の成果はこれだけではありません。

ウィリアム3世は単身でイギリスに来たわけではありません。

万一に備え、反対派に対抗するための1万4000人の兵士を同行させ、数万人の技術者と金融関係の人材まで引き連れてきました。

233年間にわたる繁栄の末に1995年にデリバティブ(金融派生商品)取引の失敗で破産したベアリングス銀行(Barings Bank)も、彼らの末裔の一つであり、今日の保険グループ世界最大手フォルティス(Fortis)にも、アムステルダムからロンドンへと移ったホープ商会一族の名残がある。

つまり、人と一緒にオランダ式の思考方式と金融制度までがイギリスに持ち込まれたわけです。

イギリスの貴族や資本家がまったく反発しなかったわけではありませんが、「オランダ金融」はイギリスで主流を占めることになりました。

この変化に敏感に反応したのが金融市場です。

1690年まで10%で取引きされていたイギリスの国債金利が、1702年には一気に6%にまで下がりました。

さらに1755年には2.74%を記録したおかげで、イギリスは他のライバル国には思いもよらない低金利で資金を調達できるようになり、これがイギリス陸海軍の戦力増強へとつながりました。

大艦隊の建設はもちろんのこと、実際に火薬を使った実戦さながらの訓練も可能になりました。

他の国では戦争が始まってから訓練が行われましたが、イギリス軍はあらかじめ実戦に近い訓練を受けてから戦場に出たので、少なくとも戦争の序盤で負けるようなことはありませんでした。

半島戦争でフランス軍を破ったウェリントン公爵の例のように、「補給で勝つ」イギリス軍の神話はこのときにつくられました。

フランスがスペインの民を略奪して食糧を補充していたとき、ウェリントン公爵の部隊は貧困のどん底にあったスペイン人たちに食べ物を与えながら、フランス軍をゲリラ戦の泥沼に引きずり込むことができたのです。

金利下落の恩恵を受けたのはイギリス政府だけではありません。

財を成したイギリス人たちは債券、とりわけ満期のないコンソル公債に投資することで、老後の安心を手に入れられるようになりました。

また、信頼に足る資本市場が形成されると、全世界の富豪が投資のため、われ先にとロンドンに押し寄せました。