赤穂浪士による吉良上野介の殺害

江戸時代の元禄期の終わり頃、大石内蔵助を含む47人の赤穂浪士が、吉良上野介(きらこうずけのすけ)を殺害する事件が起こります。

ことの発端は1701年、大石たちの主人・浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)が江戸城内で吉良上野介に斬りかかり、切腹させられた件にありました。

江戸城内での刃傷は厳禁です。浅野に対する厳罰は当然のことでした。

しかし、当時浅野に仕えていた大石たちはその裁定を不服とし、「亡き殿のご無念を晴らすのが家臣のつとめ」として、主君の死の翌年、吉良上野介を討ち取ったのです。

日本の金銀の流出と資金不足

1701年当時、浅野は江戸城で朝廷からの使者を接待する役にありました。

この指導に当たったのが吉良だったのですが、指導をめぐってふたりのあいだが険悪になった結果、浅野は刃傷に及んだのです。

浅野は刃傷事件の18年前も、吉良の指導で同役をつとめあげていました。

18年前の1度目はうまくいって、1701年の2度目はうまくいかなかったのはなぜでしょうか?

じつは1度目と2度目のあいだに、大きな変化がふたつあったのです。

ひとつは中国大陸の清帝国が海外貿易を自由化したことです。

これにともなって日本は大量の金銀と引きかえに生糸や漢方薬の原料などを買いこみました。

そのため地金が不足し、金銀の量を減らし質を落とした貨幣が流通しました。 この結果、物価が高騰してしまうのです。

浅野が1度目の接待に用意した予算は400両。

当時はこれで足りましたが、2度目は倍以上の予算が必要となりました。しかし、浅野が用意したのは700両でした。

吉良としては幕府の名誉にかけて事を行いたいのに、予算不足では話になりません。

このことが要因になって、吉良の浅野に対する風あたりは厳しいものとなったのです。

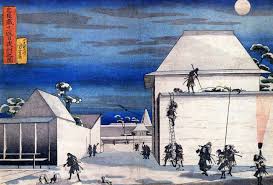

寒波が幸いした吉良邸への討ち入り

物価が高騰する原因はほかにもありました。

冷夏続きによる「元禄飢饉」で日本は極端なモノ不足だったのです。

冷夏を引き起こしたのは、1645年〜1715年まで続いた「マウンダー極小期」と呼ばれる寒冷期でした。

寒さによってモノが不足している日本では、金銀などの豊富な地下資源を活用するしか道がありませんでした。

この結果、モノ不足の日本を金銀流出が直撃しハイパーインフレが起こり、浅野内匠頭刃傷、そして赤穂浪士討ち入りとなったのです。

もっとも、この寒さは赤穂浪士たちにとってプラスでした。

大石たちが吉良邸に討ち入ったのは、1702年12月15日(旧暦)午前3時頃です。

この日、江戸はこの冬いちばんの寒波に見舞われていました。

また、前日に降り積もった雪が江戸市中をベールのように覆っていました。

大した暖房器具もない時代、寒さ対策といえば、戸を固く閉ざしてすきま風が入るのを防ぎ、家のなかで眠ることくらいしかありません。

うっすらと積もった雪は話し声を吸収し、足音が立つのを防ぎます。

つまり、異常寒波は赤穂浪士47名の動きを隠してくれたのです。

清帝国の貿易自由化と地球の寒冷化は思わぬところで赤穂事件とつながっていたのです。