目次

東アジアを襲った気候の寒冷化

100年前後から80年以上も続いた気候の寒冷化は、弥生時代の日本を「倭国大乱」に追い込み、東アジア全域で猛威を振るいました。

『後漢書』は、107年のこととして、「天下に飢餓が蔓延している。人々は競うようにして盗賊になっている。豫州では食い詰めた人間たちが、万余も盗賊となっている」と記しています。

このあとに記された正史『三国志』にも、「袁紹・袁術といった大軍閥でも、軍糧の支給がままならず、木の実やタニシを食べてしのいでいる」旨が記されていて、当時の惨状を伝えています。

後漢王朝の衰退と三国時代

弥生時代の日本が、邪馬台国連合に代表される広域政治連合を作ることで急場をしのいだのに対し、中国では秩序が完全に崩壊してしまいます。

184年に起こった黄巾の乱を機に、屋台骨が揺らいでいた後漢王朝が機能不全に陥ってしまうのです。

黄巾の乱を収束させたあとも、民衆反乱が続発。

後漢王朝は求心力を失い、中国は群雄割拠の時代に入ります。

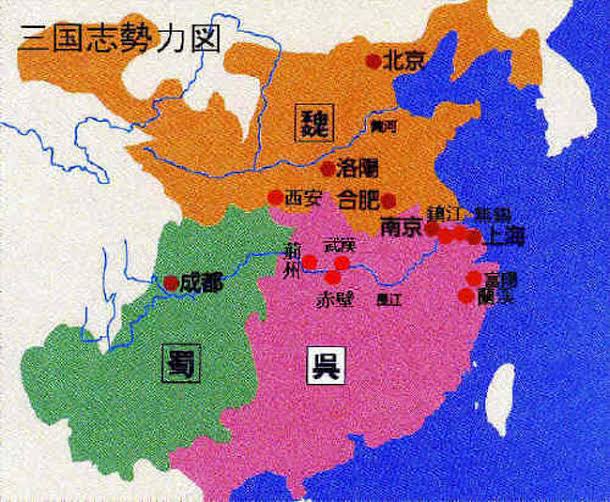

このなかから「魏」の曹操、「呉」の孫権、「蜀漢(単に「蜀」とも)」の劉備が台頭し、三国が覇を競い合う時代に入ります。

現代人にもなじみ深い『三国志』の時代です。

最初にリードしたのは魏の曹操でした。

屯田制や兵戸制で経済・軍制の改革に成功した曹操は、農業改革によって食糧の増産にも成功して大軍勢を養う術を得、黄河中〜下流域と河北地域をまたたく間に支配してしまいました。

これに続いたのが呉の孫権です。

長江下流域を支配していた孫権は、江南地方の豊かな富を背景に力を伸ばし、最終的には長江中流域も支配下に治めます。

もっとも出遅れたのは劉備です。

軍団長としては優秀であり、戦闘になるとなかなかの力量を見せるのですが、なにをするにも出たとこ勝負なので、勝ちが続きません。

それでも名参謀の諸葛孔明を得ると、水を得た魚のように快進撃を始めました。

三国の攻防を見つめていた倭国の人々

この三英傑は208年、赤壁(現在の湖北省咸寧市赤壁市)において、曹操vs孫権・劉備というかたちで激突しました。

有名な「赤壁の戦い」です。

曹操は数に任せて攻めましたが、地の利が連合軍側にあることや、不慣れな水戦、疫病の発生などにより、惨敗を強いられてしまいます。

しかし、三国中で魏が大勢力であることに変わりはなく、曹操没後は曹丕が名実ともに魏の皇帝となり、曹丕の没後は曹叡が明帝として君臨しました。

三国攻防の様子を日本列島では、邪馬台国連合を含む広域政治連合のトップたちが固唾をのんで見つめていました。

いずれが天下を制するか見極め、新しい権威にみずからの王権を、最高のかたちで保証してもらう必要があったからです。

最初に動いたのは丹後半島に割拠する実力者でした。

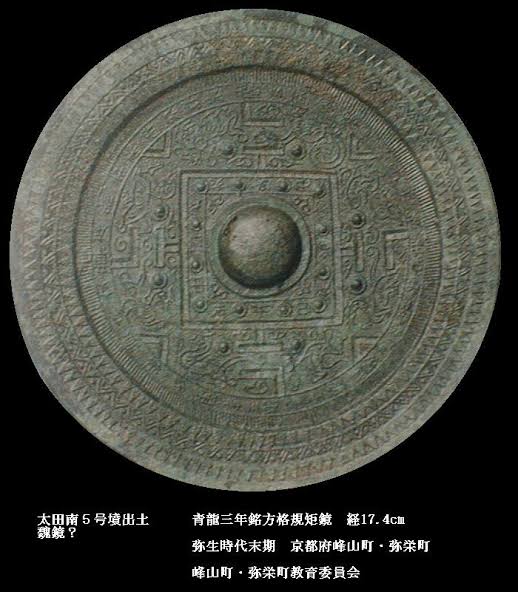

京都府京丹後市峰山町の大田南5号墳から、「青龍三年」の銘が入った方格規矩四神鏡が検出されています。

「青龍」は魏王朝が曹叡(第2代皇帝明帝)の代に使用した年号であり、同3年は西暦235年に当たります。

それから4年後の239年(魏の景初3年)卑弥呼の派遣した使者が魏王朝に至ります。

現在の山梨県と兵庫県に割拠した首長は、「呉が天下を制する」と見たようです。

両県からは「赤烏」の年号が入った銅鏡が見つかっています。「赤烏」は238年から251年まで使用された呉の年号です。

この外交戦を制したのは、卑弥呼と邪馬台国連合でした。

『魏志倭人伝』は、明帝が卑弥呼に銅鏡100枚を与え、さらに「親魏倭王」の金印を与えた旨が記されています。

この銅鏡に関しては、各地の遺跡から出土する「三角縁神獣鏡」が有力視されていますが、詳しいことは不明です。

なぜ魏王は東夷を厚遇したのか

中国には古代から「中華思想」という考えかたがありました。

中国を文化的な開明国、周辺諸国を野蛮な未開国とするものです。

東の地域は「東夷」と呼ばれていました。「東の野蛮人たち」という意味です。

この東夷に親魏倭王の称号と、金印・銅鏡を与えたのです。これは破格の厚遇と言っても良いでしょう。

魏国が倭国を厚く遇したのは、呉との関係を考えてのことでした。

魏は曹操の時代に、赤壁の戦いで呉・蜀漢連合軍に敗れています。

しかも、皇帝孫権は名君で侮りがたい相手です。加えて呉は、朝鮮半島に多少の利権がありました。

その利権を奪ったのですから、北伐を敢行する危険性があります。

魏サイドは倭国に呉の背後をけん制する役割を期待した結果、異例の厚遇となったのです。

邪馬台国時代の日本は、東アジアのなかでバランサー的な役割を果たしていたと考えて良いかも知れません。

壮大なスケールで繰り広げられた三国志の世界には、弥生時代の日本も関係していたのです。