人間は考えるために言葉を身につけた

通説によると、現世人類の祖先ホモ・サピエンス・サピエンスは、今から約20万年前に東アフリカの大地溝帯で生まれました。

そしてそれから約10万年後、我々の祖先はアフリカを出て世界に旅立って行きました。

その理由は、主たる食糧であった大型の草食哺乳類(メガファウナ)が、少なくなったからだと考えられています。

最近の研究によると、人にはFOXP2という遺伝子があって、これが言語中枢に関わっていることが、明らかになってきています。

そしてこのFOXP2が、10万年前、人類の出アフリカの前後に少し変化をして、言語をもたらしたという学説が有力になっています。

さらに、なぜ言語が必要になったのかといえば、脳が進化して思考するツールを求めたからだと考えられています。

人間の脳が発達して考えることが可能になっても、それをどのようにまとめるのか、言語がなければ思考はまとまらないではないか、という考え方が支配的になってきました。

その考え方の裏づけとなったのが、FOXP2という遺伝子の存在が明らかになったことでした。

考えるツールとしての言語を獲得したことで、人間は世界や自らの存在について、根源的な問いを持つようになったのです。

人間は時間について、どのように考えてきたのか

この空間、自分たちが生きている世界は、どうしてできたのだろうと考え始めた人間は、次に時間の存在について思索を開始しました。

太陽の動きと月の満ち欠け、そして一日の始まりと終わり。人間にとって時間との関係は、まず、時間をいかに管理するかという問題でした。

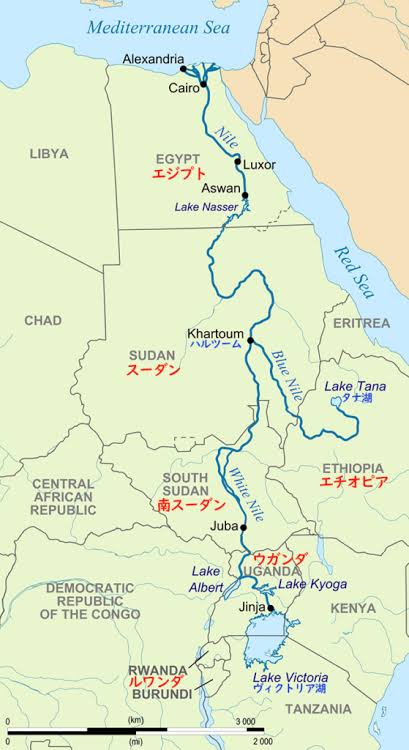

その結果として生まれてきたのが暦です。 最古の太陽暦の一つはエジプトで、ナイル川の氾濫を予知する目的でつくられました。

ナイル川は一定の時期に増水して氾濫し、そのときに上流から大量の土砂を運んできます。

そして水が引いた後に肥沃な大地を残していきます。この豊かな大地が農作物の豊穣をもたらしてくれるのです。

生きるためには農業がすべてであった時代のことです。人々は、ナイルの氾濫を待ち望みました。

そしてそのときが訪れる頃には、日の出直前の空におおいぬ座のシリウスが出現することを、長い歳月をかけて知りました。

その日がいつ訪れるか?そのことを知るためにエジプト人は、夜空を見つめ、太陽の動きを観察し続けたのでしょう。

太陽が一番長時間、空に輝く日(夏至)を頂点として、一番昼間が短い日(冬至)に向かって衰えていく。それからまた、日射しを伸ばしていく。

そういうサイクルであることを、古代のエジプト人は学んだのです。こうして彼らは、一年という周期を意識するようになった。すなわち地球が太陽を回る周期(約365.24日)を知り、その知識をもとにして太陽暦をつくったのです。

一年という概念に比べれば、一日の変化の意味はより理解しやすかったことでしょう。

朝に東から太陽が昇り、夜になると西に沈み、また朝になると太陽が昇る。この一日を小回転と考えれば、一年は大回転であるなと。

しかし、一日を何回も何回も繰り返さないと、一年という大回転にはなりません。

一日と一年の時間差が大きすぎて、時の流れを十分に把握しきれなかった。そのときに注目したのが、夜空の月です。

月は見えない夜(新月、朔)から始まって、丸くなる夜(満月)となり、また細く欠けていく。

この月が地球を一回転する周期に、およそ29回(約29.53日)の夜を重ねることを学びました。こうして人は一日と一年、一月という概念を身につけたのです。

一週間の起源については、七曜(太陽、月、火星、水星、木星、金星、土星。肉眼で見える大きな星のことで、中国の五行説と結ばれました)に由来する、あるいは太陰暦の一か月を4等分したものであるなどといわれています。一週間はメソポタミアが起源です。

この月の満ち欠けは日数を知るのに便利でしたので、これを利用してつくられた暦が太陰暦です。

歴史的には太陰暦のほうが早くからメソポタミアで使われていました。太陰暦で一年を構成すると約354.36日となります。

エジプトで最初に太陽暦がつくられた理由は、太陰暦だと、太陽の大回転する日数(約365.24日)に約11日ほど足らなくなります。それでは、農作の恵みをもたらす大氾濫の訪れを、規則的に把握できないことを知り、太陽暦を考えついたのです。

なお、太陽暦の365日に合わせて、日数を調節してつくられたのが太陰太陽暦(太陰暦に閏月を入れて約11日の短さを補った暦)です。

メソポタミアではBC2000年紀には、すでに太陰太陽暦が使用されていました。現代ではイスラーム社会の太陰暦を除いて、ほとんどの国が太陽暦を使用しています。日本は1872(明治5)年に太陽暦へ切り替えるまで、太陰太陽暦を使用していました。

明けない夜はなく、春はまた巡ってくる。

暦を考え出したことで人間は円環する時間を管理するようになりました。

けれど、その円環する時間の中で生きている人間の一生は回転して再生しないことにも気づきました。誕生して歩み始め、大人になり、やがて老いて死んでいく。人間の一生は直線なのです。

自然を司る円環する時間と人生を支配する直線の時間、2つの時間があるという概念を知った人間には、次のような思いが浮かんできたのではないでしょうか。

人生の直線が終わった後はどうなるのか、どこかに行く世界はあるのだろうかと。

あるいは人生が始まる前は、一体どこにいたのだろうかと。

人間の突然の変化、ドメスティケーションと宗教の関係

ドメスティケーションdomesticationという言葉には飼育、順応、教化などの意味があります。

学術用語としては、次のように説明されています。

「 『人間が野生の動植物から、それまでには存在しなかった家畜や栽培植物を作り出す』こと。動物については家畜化、植物については栽培化。ドメスティケーションの起源の問題は、考古学、地理学、人類学、栽培植物学、遺伝学などの幅広い分野において関心を集めている」

人間が植物を栽培したり、動物を家畜化したりするために、欠かせない条件があります。それは人間が定住生活を営むことです。

東アフリカから、より多くの獲物を求めてグレートジャーニーに旅立った人類は、世界中へ移動して行きました。

人類の立場から定住生活を考えてみると、それは必ずしもいいことばかりではありません。

一ヶ所にずっとみんなで住んでいると、排泄物の処理だけでもたいへんです。病気が発生したら感染しやすいです。

なぜ、意識が変わったのか定説はありませんが、人間の意識が移住生活から定住生活に変化したといわれています(移動が自由にできなくなったので、定住せざるをえなかったという説もあります)。

人間が定住生活をし始めたドメスティケーションのときに、人間の脳は最後の進化が終わり、それから今日まで進化していないといわれています。

こうして人間は定住し、世界を支配し始めました。植物を支配する農耕に始まり、動物を支配する牧畜、さらには金属を支配する冶金と、植物、動物、金属、すべてを人間が支配するようになりました。

ドメスティケーションは、狩猟採集生活から農耕牧畜生活への転換であったのです。

ドメスティケーションは、今から約1万2000年前にメソポタミア地方で起きたと推測されています。

周囲に存在するものを順次、支配していった人間は、次にこの自然界を動かしている原理をも支配したいと考え始めたのです。

誰が太陽を昇らせるのか、誰が人の生死を定めているのか、神という言葉も概念も当初はなかったでしょうが、何者かが自然界のルールをつくっていると考え始めたようです。

この推論を有力にした理由の一つが、メソポタミアの古代遺跡から、女性をかたどったとしか思われない土偶が発掘されたことでした。

その用途に、具体的な目的は考えにくく、それに何か特別な意味を込めていたとか、拝んでいたという以外には、考えられないのです。

世界最古の神殿と目されるトルコのギョベクリ・テペ遺跡は約1万2000年前のものです。この時代に、人類は間違いなく大きな転換を迎えたのです。

以上のような検証から、ドメスティケーションを経て人間は、宗教という概念を考え出したと推論されています。

付言すれば、古代エジプト人が太陽暦を開発したプロセスも、時間を支配するという意味でドメスティケーションの一形態でした。