目次

“漁夫の利”を得たマケドニア

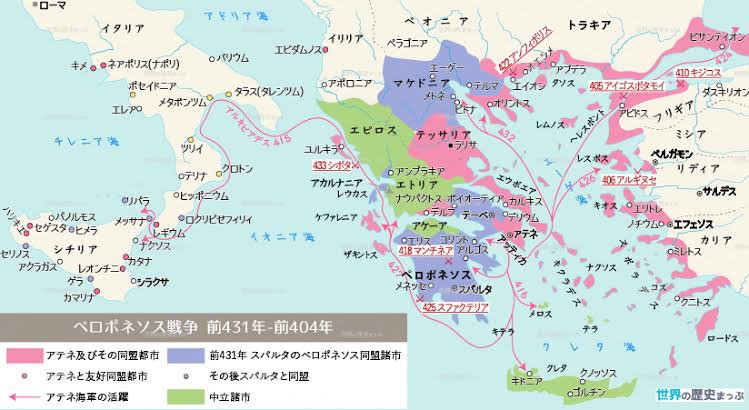

ペロポネソス戦争(紀元前431年 – 紀元前404年)で混乱するギリシア世界の北に、マケドニアという国家がありました。

ペロポネソス戦争の混乱は、このマケドニアに「漁夫の利」をもたらします。

マケドニアはギリシア人の一派でしたが、ポリスをつくらないなどの生活スタイルの違いにより、ギリシアからは異民族とみなされ、格下扱いを受けていました。

ところが、マケドニアの王フィリッポス2世は軍事力の増強に努め、ペロポネソス戦争の混乱につけいって、カイロネイアの戦いでアテネとテーベの連合軍を破ります。

カイロネイアの戦いは、紀元前338年、ボイオティアのカイロネイアにおいて、アルゲアス朝マケドニア王国とアテナイ・テーバイ連合軍の間で戦われた会戦。この戦いは前年から始まった両軍の間の戦争における一大決戦であり、マケドニアに決定的な勝利をもたらした。

そして、フィリッポス2世はギリシアのポリスを「コリントス同盟」という形で統合し、支配下におさめることに成功したのです。

コリントス同盟の加盟国は自由な自治が認められ、相互不可侵の平和条約が締結された。しかし、現存政体の変更、負債の帳消し、土地の再配分、奴隷解放は不可とされるなど、この同盟はギリシア北方のマケドニア王国がギリシア南部を支配しやすくするための同盟でもあった。

コリントス同盟により、ペルシア戦争でギリシアに多大な損害をもたらした復讐としてペルシア討伐が決議され、各ポリスはそのために兵士をマケドニア王国に派遣した。この兵士たちは人質の役目も果たした。フィリッポス2世が暗殺された後は、その息子であるアレクサンドロス大王がコリントス同盟の盟主を引き継いだ。

「ヨーロッパからインドまで」支配した巨大帝国

フィリッポス2世の子が、ヨーロッパからインドにまたがる巨大帝国を築いた、歴史上に名をとどろかせることになるアレクサンドロスです。

哲学者アリストテレスを家庭教師として教育を受けた彼は、ギリシアの知識や哲学を学んだ教養人でもありました。

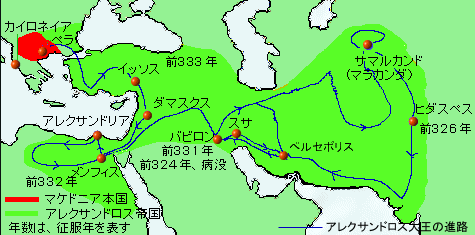

アレクサンドロスはギリシア世界にとっての脅威だった、東方のアケメネス朝ペルシア帝国を倒すため、マケドニアとギリシアの兵を率いて東方遠征に出発します。

「重装歩兵で敵の主力を足止めし、自身は騎馬隊を率いて大きく迂回し敵の心臓部をつく」という機動戦を得意にしたアレクサンドロスは、イッソスの戦いやアルベラの戦いでペルシアを破り、さらにインド北西部に侵攻して、破竹の勢いで大帝国を築きました。

ところが、ギリシアから遠くインドまで行軍してきた軍隊の疲労はピークに達し、インダス川流域まで侵攻したところで快進撃は止まってしまいます。

そして、故郷マケドニアに帰る途中、アレクサンドロスは、バビロンの地で32歳の若さで死去してしまいました。

後継者争いが起きて分裂

このアレクサンドロスの突然の死が、新たな争いの種をまいてしまうことになります。

アレクサンドロスは「最も強き者が我が後を継げ!」と、なんとも曖昧な遺言を残していたために、後継者争いが始まってしまうのです。

この後継者(ディアドコイ)争いの末、アレクサンドロスの帝国はアンティゴノス朝マケドニア、セレウコス朝シリア、プトレマイオス朝エジプトという3カ国に分裂してしまいました。

仏像誕生のきっかけになった「ヘレニズム文化」

アレクサンドロスの東方遠征によって、ギリシアの文化は大きく東に伝播する。

ギリシアとオリエントの文化が融合して生まれたのが、「ミロのヴィーナス」に代表されるヘレニズム文化です。

国内ではポリスの枠にはまらない生き方を理想とする世界市民主義や、個人主義の風潮が高まり、自然科学が発達しました。

遠くパキスタンのガンダーラ様式の仏像にも、ギリシア彫刻の特徴がみられることから、ヘレニズム文化が、ガンダーラ美術を生み出すきっかけとなったことがわかります。