目次

強みだけでは勝てない。 強みを活かせる状況をつくる

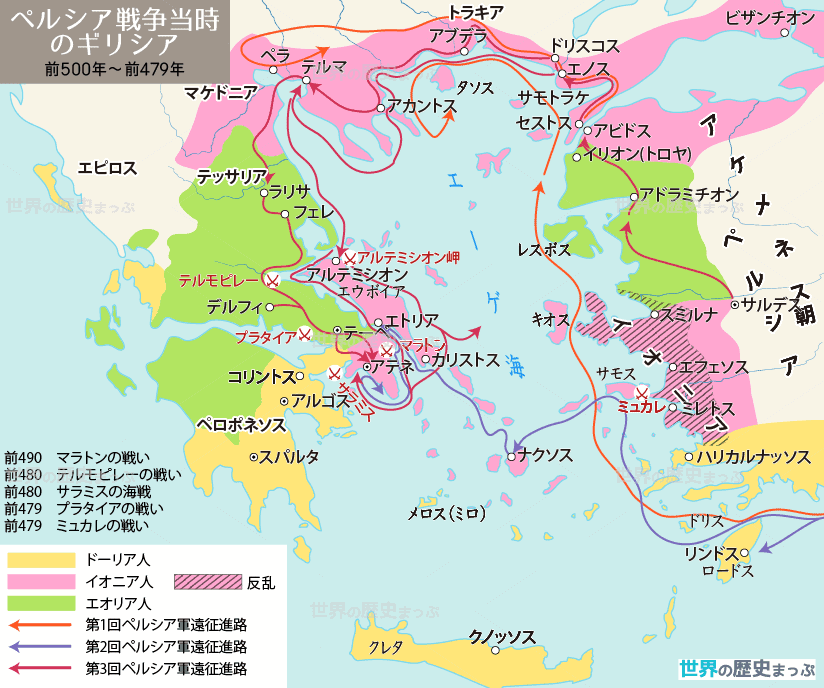

前492年 ペルシャ戦争

10倍の大軍・ペルシャ帝国に、ギリシャはなぜ勝てたのか?

紀元前九世紀から繁栄を始めた古代ギリシャ都市。アテネやスパルタなど現代も知られる都市国家は、東方の巨大帝国アケメネス朝ペルシャの侵略に立ち向かう。10倍の規模の圧倒的なペルシャ帝国に、ギリシャ連合はどのように戦い、勝利をつかんだのか?

民主主義国家アテネと軍事国家スパルタ

古代ギリシャでは、紀元前30世紀頃に初歩的な文明が始まります。

人類史で最初の民主主義国家として知られるアテネは、紀元前9世紀の貴族による寡頭政治から、段階的にすべての住民が参加する政治形態となります。

“スパルタ教育”という言葉を残した都市国家スパルタは、紀元前9世紀頃に成立。周辺都市を隷属させて生産活動をさせ、軍事と政治に専念する特殊な国家を築き上げます。

戦時には一人のスパルタ人に七人の隷属民が従ったため、反乱を抑えるためにスパルタ人は常に強くあるべきとして、軍事的な訓練を日夜行う陸軍強国となっていきます。

スパルタ兵は、ギリシャ世界の危機だったペルシャ戦争では常に指揮官の地位で戦いました。

スパルタの市民権を持つ戦士は盾にラケダイモン(スパルタ人の呼称)の頭文字「Λ」(ラムダ)が書かれており、戦場で彼らの存在はすぐにわかったのです。

10倍のペルシャ軍と戦う、ギリシャ世界最大の危機

アケメネス朝ペルシャは、ダレイオス一世の治世に大いに繁栄。エジプトから中東にかけてのオリエント全域へ支配を拡大し、中央集権の巨大君主国をつくり上げます。

紀元前494年、ペルシャが支配するイオニア地方に反乱が起こります。

これをギリシャ都市が支援したことにペルシャは怒り、紀元前490年、エーゲ海を渡りアテネに近いマラトンに上陸します。 これがマラトンの戦いです。

兵力差は約2倍(ギリシャ連合約一万VSペルシャ軍約二万)。

重装備の歩兵を主力とするギリシャ連合は、ペルシャ軍の騎兵が移動した隙を狙い、突撃を開始します。

弓の射程距離に入った瞬間に駆け足で接近。ペルシャ兵が弓を十分射る前に白兵戦に持ち込みます。

さらにギリシャ連合は両端の兵士がペルシャ軍を突破。ぐるりと迂回してペルシャ軍の背後から挟み撃ちを行い、ペルシャ軍の中央は混乱をきたして潰走しました。

ギリシャ連合は、ペルシャ軍の特徴だった騎兵と弓を使う戦法を封じ、白兵戦へと持ち込みました。

重装備のアテネ陸軍は、白兵戦になれば圧倒的に有利となります。また、数の上では完全に負けていた相手に対して、背後からの挟み撃ちによって大軍を混乱させることに成功したのです。

マラトンの戦いから10年後、第二次ペルシャ戦争が勃発します。今度はギリシャ連合の少なくとも10倍(一説には30倍以上)のペルシャ軍が派遣されます。

未曾有の危機にギリシャさ団結、スパルタ王レオニダスも300人隊を率いて参戦します。

映画『スリー・ハンドレッド』でも有名なテルモピュライの戦いが行われたのは、狭い通路状の戦場で、ギリシャ連合が少数でも不利になりにくい地形でした。

陸戦は、ギリシャ連合の有利で始まりますが、二日目の夜、かペルシャ軍はスパルタ軍の後方に出る抜け道を地元ギリシャ人から聞き出し、闇夜に精鋭部隊を急行させます。

翌日、決死のレオニダスと兵士たちは奮戦。しかし、後方に回ったペルシャ軍が参戦すると不利になり、ギリシャ連合は丘に上がり最後まで勇戦しながらも、ついに全滅します。

ペルシア戦争 B.C.500〜B.C.449

アケメネス朝ペルシアとギリシャの諸ポリスとのあいだの戦争。3回にわたるペルシア軍の進攻をギリシャが撃退した。前449年カリアスの和約で両国は不可侵を約し、戦争は集結した。

敗戦後、圧倒的なペルシャ陸軍の脅威に、ギリシャ連合は陸戦の放棄を決断します。

指揮官のテミストクレスはマラトンの戦いで陸戦の限界に気づいたアテネ軍人で、すでに海軍力を強化していた人物でした。

彼はペルシャにギリシャ海軍の居場所を密告して誘い込み、ギリシャ連合の海軍が、敵を迎え撃てるように仕向けたのです。 これがサラミスの海戦です。

大規模な兵員を輸送するためにつくられたペルシャ艦隊に比べて、ギリシャ艦隊の船団は突撃型の強固な船体として設計されていました。

その強みを最大限に活かせるように、サラミス海特有の追い風を利用して、ギリシャ艦隊はペルシャの大船団へ突入して破壊します。こうしてギリシャ連合は、再び劇的な勝利を実現したのです。

「強み」は活かさなければ意味がない

よく「強みを活かす」という言葉がビジネスでも使われます。この言葉で注意したいのは、「強み」だけでは勝利できない点です。

ペルシャ軍の強み

●圧倒的な大軍 ●弓と騎兵を中心にした戦術

ギリシャ連合の強み

●アテネ陸軍は重装歩兵 ●スパルタ軍は精鋭戦士団による白兵戦 ●突撃力を極度に高めた設計のアテネ海軍

これらの強みは、勝敗を左右する大きな武器となります。特に軍隊における数的有利は直接戦力の増大につながります。

しかし実際には、兵力で劣っていたギリシャ連合が、マラトンの戦いとサラミスの海戦で勝利しています。これは、強みがあるだけでは勝てないことを歴史が証明しているともいえます。

ギリシャ連合がペルシャ軍に正面から攻撃を仕掛けたり、アテネで籠城すれば、圧倒的な大軍のペルシャに悲惨な敗北を喫したかもしれません。

数で優位なペルシャ軍が敗北したのは、大軍の強みを活かした戦い方ができなかったからです。

勝利は単なる強みではなく、「強みを活かせる状況づくり」にかかっているのです。

- 「強み」×「まったく活用できない状況」=敗北

- 「強み」×「最大限活用できる状況」=勝利

この構造を理解すると、「当社は高い技術力がある」「当店の料理は美味しいです」などの言葉は、活用される状況が整わないと利益を生み出しません。

富士フイルムはかつて写真用の化学フィルムで有名でしたが、2014年のフィルム売上高は全体の1%前後に過ぎません。

化学フィルムの市場は縮小を続けたため、富士フィルムの技術的強みは、化学フィルムに固執していては勝利を生み出せなくなったのです。

近年は、その技術的強みを活用できるように、医療やライフサイエンス、ヘルスケアなどの領域で業績向上を実現しています。

企業にとって強みは絶対に必要ですが、時代の変化や競合との関係により、その活用の仕方は変化していきます。

組織において、強み自体は大きく変化しません。重要なことは、その強みを活かす環境が変わっていくことです。

企業がいかに勝つかを考え、繁栄を続けていくためには、強みと同様に「強みを活かす状況」をいかにつくるかを考えることが戦略思考の第一歩だと、古代のギリシャ戦史は教えています。

置かれた状況を正しく理解して環境変化に対応できるか、自分の強みを活かせる環境を自らつくっていけるか、歴史の勝者は古代から現代まで同じ道を歩んでいるのです。

テミストクレス 前520年頃〜前455年頃

アテネの政治家・軍人・マラトンの劇的な勝利で沸き立つなか、ペルシャ軍の再来襲に備えて海軍力の強化を進める。ギリシャ随一の策士としてサラミスの海戦で劇的な勝利を収めた。