1492年にコロンブスが新大陸に到達してから約100年間にわたり、スペインは想像を絶するほどの幸運を手に入れました。

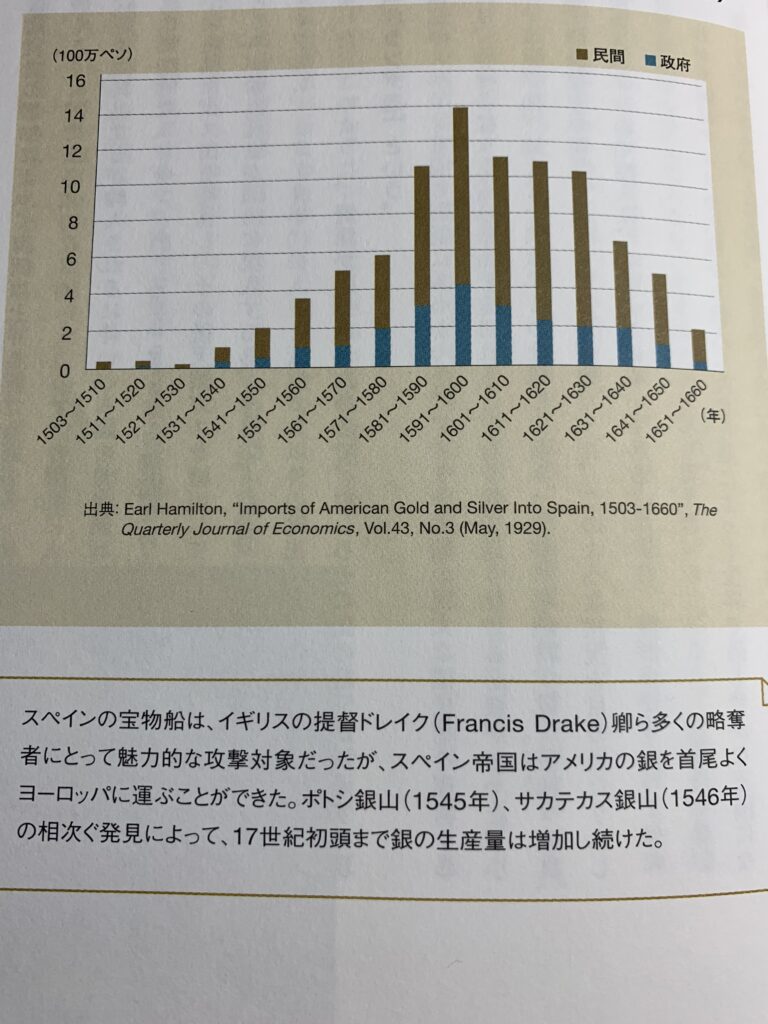

インカ帝国とマヤ帝国の支配者から略奪した金銀が底を尽きかけた1545年には、ボリビアのポトシで史上最大規模の銀鉱が発見され、それから1年もたたない1546年9月8日、スペイン人と先住民で構成された小さな探検隊が、メキシコのサカテカスに豊かな銀脈があることを確認しました。

幸運はこれで終わりではありませんでした。1540年にイタリアの技術者ヴァンノッチョ・ビリングッチョが『火工術』という論文の中で、水銀を使って鉱物から金属を抽出するという非常に効率的で新しい手法を提示します。

この革新的技術が、スペインにとっては渡りに船でした。これによってスペイン南部シエラ・モレナ山脈の北麓に位置するアルマデンの豊かな水銀鉱山を活用することができました。

巨大な鉱山の発見と革新的な製錬技法のおかげで、スペインは莫大な富を手に入れることができました。

銀の採掘量は、ポトシ鉱山だけでも年間50トン、多いときには280トンにもなりました。

しかしこれはスペインにとっては逆に災いともなりました。海外から流入した金と銀が経済にどう影響するのか、まったく予想できなかったからです。

莫大な富が貧困を招いた?

世界にAとBという二つの国しかないと仮定してみよう。

あるとき、A国(=スペイン)が金鉱を発見し、通貨量が急激に増加したとしたら? もちろん、A国の生産能力が高く、貨幣の供給量が増えた分だけモノを迅速に生産できるなら問題はありません。

しかしA国の生産能力に限界があると、通貨量の増加によって物価は上昇し続けるだろう。物価が上がり、物資の供給不足が続くと、A国では必然的にB国(=オランダ)の製品に人気が集まることになります。

B国の衣類や食料品などが輸入されるに伴い、A国の貴金属はB国に流れていきます。

これは典型的な「オランダ病」の構図です。オランダは1959年、北海で大規模なガス田を発見し、その後天然ガスを輸出して毎年数十億ドルを稼いでいました。

ところが輸出代金が国内に流入すると、オランダの通貨ギルダー(グルデン)の価値が大きく上昇し、1970年代に入ると天然ガス以外の輸出業者は海外競争力を失うことになりました。

このように、資源が開発されたあとで、むしろその国の経済が沈滞する現象を「オランダ病」といいます。

16世紀のスペインも同じ問題にぶつかりました。アメリカ大陸の巨大な植民地を運営するためには、多種多様な生活必需品を途切れることなく船で送り届ける必要がありました。

小麦粉、オリーブ油、酢などを供給するのは難しくなかったが、毛織物、靴、絨毯、家具、絹織物、時計などの需要を満たすことは困難でした。このような状況を目の当たりにした当時のスペインの知識人は、次のように嘆いています。

“我が王国はアメリカ大陸から流入した金と銀によって世界で最も豊かな王国になることができた。ところが、金と銀を我われの敵である他の王国に送るための架け橋に転落したため、最も貧しい国になってしまった。”

現代の経済学を学んだ人なら、すぐに一つの処方箋を思いつくでしょう。

通貨量が急増して手の付けられないほどのインフレーションが発生した場合、金利を引き上げて経済全体の需要を抑えることが何よりの対策です。

しかし当時のスペインには中央銀行がなかったので、金融政策を取る方法がありませんでした。

さらに、当時のスペインを支配していたハプスブルク家の王たち(カルロス1世とその息子フェリペ2世)は通貨緊縮をするどころか、大規模な戦争を次々と起こして、事態をより悪化させました。

1517年にマルティン・ルターが95か条の論題を発表して宗教改革が始まりましたが、その流れの中でスペイン国王たちは最も積極的に旧教を擁護し、彼らの信仰心は好戦的な対外介入へとつながりました。

歴史学者の研究によると、1400〜1559年の間に最も好戦的だった国はスペインとオスマントルコ帝国だとされている。

長期にわたる大規模な戦争で財政負担が日に日に増えたのはもちろんのこと、生産に従事すべき若い男性の多くが戦争に動員されたために、スペインの生産能力は極端に低下しました。

「戦闘」に勝って「戦争」に負け続けた好戦的国家スペイン

もちろんスペインは16〜17世紀にわたりヨーロッパ最強の軍事力を誇っていました。

ピサロが率いた200余名の遠征隊がインカ帝国を崩壊させたことからも分かるように、テルシオで武装したスペイン陸軍は恐怖の対象でした。

テルシオとは、約250名の兵士が一つの隊形を組んで敵を攻略するもので、長槍兵が敵の騎兵隊を阻止したあと、銃兵が一斉射撃で敵の勢いをくじき、再び長槍兵を利用することで、再装填に時間のかかる銃兵を保護できるという長所があります。

スペイン領だったオランダにカルヴァン派プロテスタントが広がると、熱心なカトリック信者であったフェリペ2世はオランダにプロテスタントの信仰を禁じ、カトリックを強制します。

宗教の強制と重税に苦しんだオランダの民衆はオラニエ公ウィレムを首領にいただき、オランダ独立戦争を開始します。

当時、スペインをはじめとするヨーロッパの軍隊は「傭兵」制度を採用していたので、莫大な費用を要しました。

昔ながらの騎士団を維持する国もあったが、テルシオに代表される革新的な戦術が開発されたことで騎士団はもはや競争力を失っており、次第に傭兵への依存度が高まりつつありました。

しかし、傭兵は特定の国家に忠誠心を持ってはいなかったので、隊長の選択によっていつでも敵に寝返るという問題がありました。

加えて報酬がきちんと支給されないと、「費用を回収」するために周辺地域で略奪を行うこともしばしばありました。オランダ独立戦争のときに起こった「アントワープ(アントウェルペン)略奪事件」が代表例です。

当時のスペイン王室は、オスマン帝国との戦争が長期化した影響で1575年に破産し、傭兵部隊に報酬をきちんと支払うことができませんでした。すると、オランダに駐屯していたスペイン傭兵部隊は「ヨーロッパで最も豊かな都市」であるアントワープを略奪し、7000人以上の市民を殺害して都市を廃棄にしました。

これに驚いたオランダ南部の商人と知識人はスペインに対する支持を撤回し、結局1年後の76年、スペインを追い出すためにオランダ北部と南部が宗教の違いを問わず協力することを取り決めた、「ゲント講和条約」を締結するに至りました。

もちろん、オランダの軍事的天才、オラニエ公マウリッツがテルシオを打ち破る新戦術を編み出したことがオランダを独立に導く決定打となったのは確かだが、スペインが財政を堅実に運用して新世界の貴金属をうまく活用できていたなら、もっと長く覇権を維持できたとも言えるでしょう。

独立を果たしたオランダは東インド会社を設立、スペインに代わって世界貿易をリードする「栄光の17世紀」を迎えました。