アメリカや日本、韓国のような「市場経済国家」の姿を象徴するものは何だろうか。

さまざまなイメージが頭に浮かぶでしょうが、株式会社ほど象徴的なものもないでしょう。

刻々と変化する電光ボードの株価、その株価の騰落に従って歓喜・絶叫する人びと。これほどドラマチックな場面もありません。

株式市場とは一言で言えば、株式などの有価証券を取り引きする場所のことです。

株式とは、ある企業の持分を意味します。 しかし、一般に言う持分とは違います。

目次

株式会社が生まれる前の起業は”命がけ”だった

株式会社というものがつくられる以前は、事業を始めるにあたって「人生を賭ける決意」が必要でした。

事業がうまくいかずに失敗すれば、その事業の負債を最後まで返済しなければならなかったからです。

この伝統は非常に古く、古代社会では債務不履行をすれば大変厳しい処分を受けました。

古代ローマでは、いかに小さな債務であっても、履行しなければ債務者の全財産は没収されて競売にかけられました。

西欧ではこの慣行が19世紀まで続きました。

そのため、事業は誰にでもできるものではなく、よい事業のアイデアがあってもそれを実行に移すのは相当に難しいことでした。

しかし、社会が発展し複雑化する中で、「無限責任」の原則が事業の障害物になるという認識が広がりました。

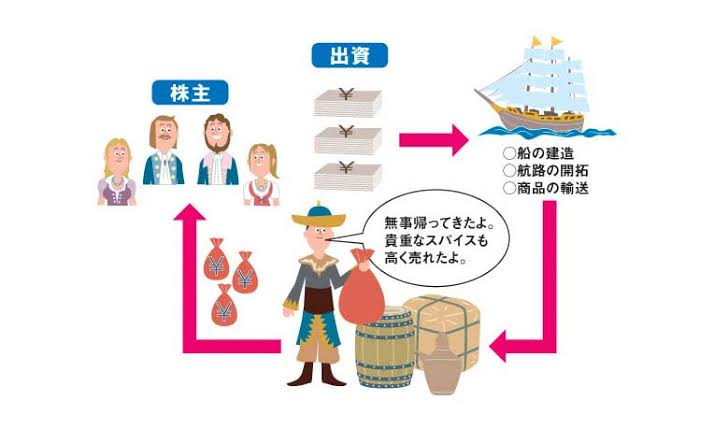

特に大航海時代が開かれたあと、1年とか2年という単位ではなく、数年から数十年にわたる事業を行う必要性が生じたため、「有限責任」を基本に長期の事業を営むための新たな制度、すなわち株式会社をつくる必要が論じられるようになりました。

事業に失敗しても、自分が投資した持分だけを放棄すれば、それ以上の責任を追及されないのが「有限責任」の制度です。

「荘園制度」の制約がなかったことの意味

ここで疑問なのは、本格的な大航海時代を切り拓いたのはスペインとポルトガルなのに、なぜオランダで世界初の株式会社「東インド会社」が設立されたのか、という点です。

さまざまな理由があるでしょうが、オランダが中世ヨーロッパ社会の核心である「荘園制度」から脱却していたことが大きく影響したと言えます。

荘園制度とは、領主が自身の封土に属する農奴を直接に支配する制度です。

領主は自分の支配下にある農奴に最小限の安全、すなわち身辺保護と農地の利用権を保障しました。

領主が没落したり戦争で命を落としたりすると、その荘園は他の騎士や領主の手に渡ることになるが、ともかく形式的には「取引関係」によって成立していたと見ることができます。

しかし、アムステルダムをはじめとするオランダのほとんどの州では荘園制度が発達しませんでした。

オランダの陸地のほとんどは海や沼地を干拓した土地なので、教会も貴族もうかつに所有権を主張できなかったからです。

オランダ人たちは他のヨーロッパ諸国の人びととは違って、自ら開拓・干拓した土地を自由に売買しました。

現在のオランダの中枢部に当たるホラント州について言えば、貴族所有の土地はわずか5%にすぎませんでした。

このおかげで、オランダの人びとは伝統と宗教の呪縛から抜け出し、実用主義的な態度を持つことができたのです。

宗教改革も麻薬も売春もオランダから

15世紀後半に宗教改革が始まったとき、マルティン・ルターの意見書(95か条の論題)を印刷し配布した場所もアムステルダムでした。

アムステルダムでは、エラスムスをはじめとする思想家が積極的に自らの意思を表明して論争を繰り広げることができました。

オランダの開放的な風土だけでなく、16世紀末から長らく続いた独立戦争もまた、革新を引き起こす原因として作用しました。

当時オランダ南部を統治していたスペインが宗教の自由を抑圧し、莫大な税金を課していたため、各地で反乱が起きており、政府レベルで海外進出を企てる余力はありませんでした。

オランダ政府は長期にわたる海外市場開拓のための民間資本を育成する必要がありましたが、そのための、この上ない代案が東インド会社でした。

政府に代わって戦争も引き受けた巨大組織

東インド会社は、アフリカ最南端の喜望峰からアメリカ大陸の西海岸に至る広大な地域で要塞を築き、軍事力を行使するなど、オランダ政府の事業を代行しました。

おまけに東インド会社アムステルダム本社の初代株主として登録した人の数は1143人にものぼったので、巨大な資本金を苦もなく集めることができました。

インドネシアのモルッカ諸島を占領して要塞を築き、これを守る傭兵を雇うには莫大な資金が必要でしたが、この問題もうまく解決することができました。

さらに、この巨大組織は勝手な行動をする危険もありませんでした。

というのは、所有権と経営権が分離され、重要か意思決定は選ばれた理事が行っていたし、投資家たちは彼らの決定を受け入れるか、株式を売るか、二つに一つしか選択できなかったからです。

また、株式会社は法的に独立した存在だったので、所有者個人とは分離されており、寿命という制約もありませんでした。

21年で精算する予定だったのに数百年も続いた

東インド会社を設立したオランダ政府も、この会社が長期に存続するとは考えていませんでした。

最初につくられた東インド会社の定款によると、21年後に精算される予定でした。

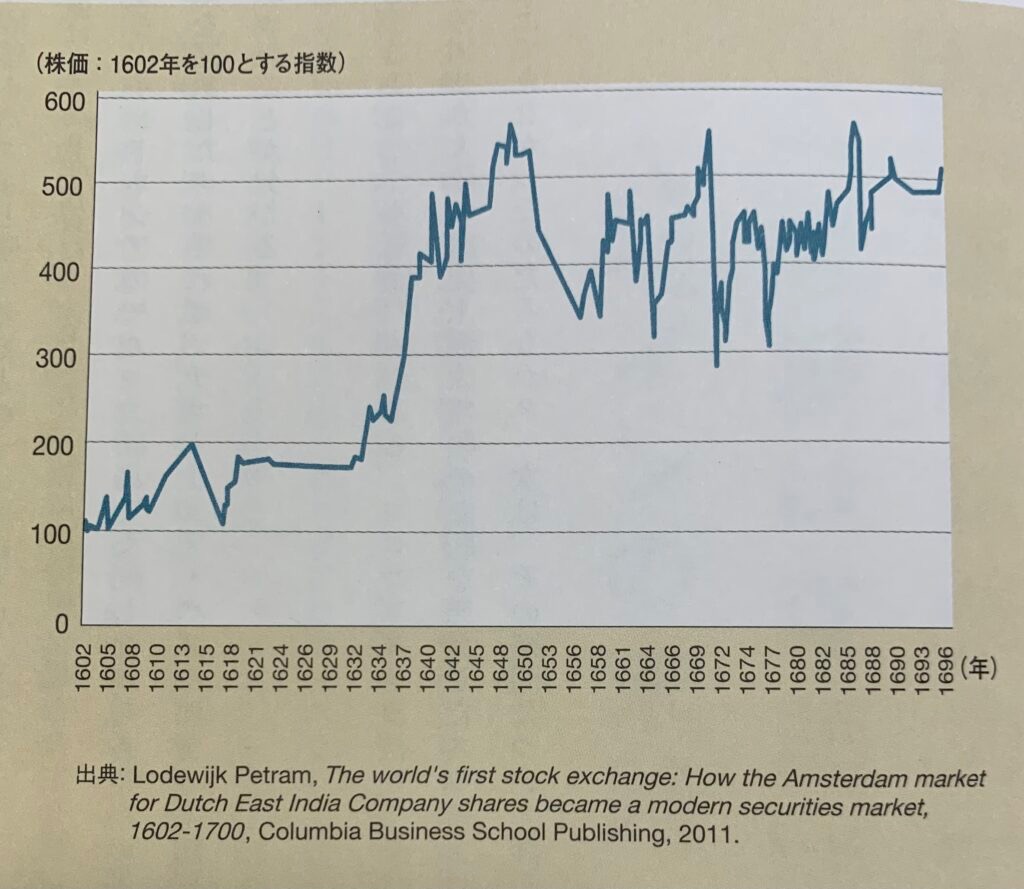

東インド会社は数百年にもわたって維持され、アムステルダムに世界初の株式市場がつくられるほど多くの投資家が東インド会社の株式を売買するようになりました。

東インド会社は何度か危機に瀕したものの、配当金を支払いながら、株価が長期的に上昇するに伴い、多くの株主を金持ちにしました。

世界初の株式会社であるオランダ東インド会社の株価は着実に上昇していきました。

1630年代後半に始まったいわゆる「チューリップ・バブル」の影響で急騰し、その後にチューリップ価格は暴落したにもかかわらず、東インド会社の株価は上昇を続けました。

その理由は、利益増と配当支払いによって内在価値が増え続けたからです。

チューリップ・バブルにも負けず

もちろん、万事が順調なわけではありませんでした。

株式市場が生まれると「財テク」ブームが起こりました。

東インド会社が胡椒をはじめとする貴重な香辛料が取れるインドネシアのモルッカ諸島を占領したおかげで、多額の資金が流れ込みました。

もちろん、海外から資金が多く流入すれば景気はよくなります。しかし、その資金を適切に管理できなければ、さまざまな問題が発生します。

その代表例が「チューリップ・バブル」(Tulip mania)です。

1630年代、オランダではトルコ原産の園芸植物であるチューリップが大人気となりました。

チューリップは球根の状態で取り引きされたので、花の色や形を予測できないという点が特に人びとの射幸心をあおりました。

1630年代中盤には球根1個が熟練工の年収の10倍以上の金額で取り引きされるなど、「価格の上昇が新たな買い手を呼ぶ」典型的な金融投機が発生しました。

しかし、ある時期を境に価格が下落し出すと、売り手があふれてバブルが崩壊しました。

もっとも一部には、このような「チューリップ・バブル」の規模はさほど大きくなく、価格の推移もバブルと呼べるほどのものではないと反論する人もいます(事実、東インド会社の株価は1630年代以降も上昇した)。

特に17世紀に起きた主な戦争でオランダは常に優位に立ち、インドネシアのモルッカ諸島を支配しながら香辛料の供給を独占するなど、全盛期を謳歌したのを見れば、チューリップ・バブルによって崩壊するほどの打撃を受けなかったことが分かります。