恐ろしい伝染病「天然痘」

中国武漢発のウイルス蔓延を見ても分かるように、伝染病に国境はありません。

日本で「疱瘡(ほうそう)」と呼ばれていた天然痘は、長いあいだ人類を苦しめてきました。

天然痘ウイルスが体内に入りこむと、40度前後の高熱が続き、発疹発生→水疱→膿疱と推移し、膿疱が乾いた頃回復します。

老若男女を問わず、虚弱体質の人は命を落としました。ただ、運よく回復しても、かさぶた痕で苦しみました。

戦国武将の伊達政宗が、幼少期に天然痘で右目を失い、自身の容貌に深く悩んだのは良く知られています。

江戸時代から始まっていた種痘

古代より日本でも、周期的に天然痘が流行しました。

科学が未発達の時代、有効な治療法などあるはずなく、多くの人たちが命を落としました。

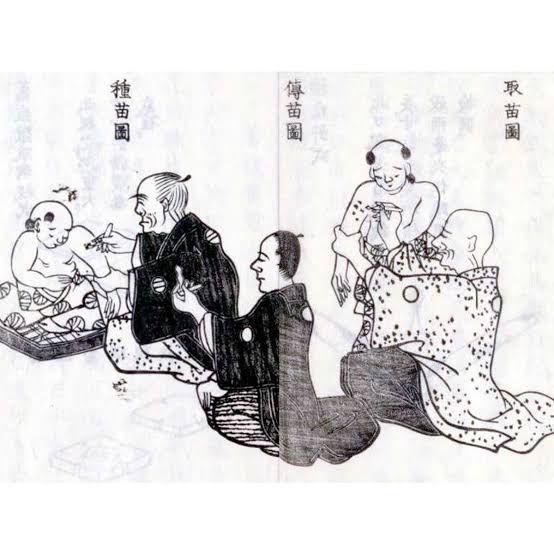

天然痘対策としての「種痘」は江戸時代の中ごろ、中国から伝えられました。

これは人間の天然痘の膿やかさぶたを健康な人のからだに移植し、軽い天然痘を起こさせる方法です。

一度でも天然痘にかかると、2度とかからなくなることを経験的に知った上での対策でした。

しかし、真正の天然痘を発生させてしまう危険もあるため、この「人痘法」はなかなか普及しませんでした。

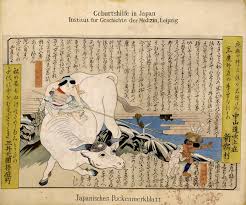

江戸時代後期に入ると、イギリスのエドワード・ジェンナーが開発した、「牛痘法」が伝来します。

牛痘では重症化することがないため、人痘法よりはるかに安全でした。

この牛痘法の普及に尽力したのが、佐賀藩の医師・楢林宗建(ならばやし そうけん)でした。

オランダ商館医師シーボルトのもとで、牛痘法の実演を見た宗建は、牛の痘痂(かさぶた)をオランダ商館経由で入手します。

牛痘による種痘はまず佐賀で行われ、次いで佐賀藩江戸藩邸で行われました。

佐賀藩での成功を受けて、牛痘法は急速に広まっていき、各地に除痘館、有信堂などの種痘専用の施設が開設されました。

種痘所は、設立から2年後、幕府直営となり「西洋医学所」と名前を改めました。

これが東京大学医学部の前身となります。

天然痘の根絶が宣言される

この迅速な対応と協力体制の構築からは、医師たちの使命感がうかがえます。

この強力なスクラムによって、種痘は次第に普及し、天然痘の罹患率は低下していきました。

日本での患者発生は1955年が最後です。

1980年、WHO(世界保健機関)が天然痘の根絶を宣言しました。

牛痘法が発明されて以来、長期間にわたって種痘が行われたことで、この戦いは終結しました。

日本な江戸時代からこの戦いに参戦し、人類の勝利に貢献したのです。