オランダを介して伝わる西洋の知

江戸時代の日本は、ヨーロッパ諸国中で唯一通商関係を結んでいるオランダから西洋の情報を得ていました。

情報をもたらしていたのは、長崎の出島にあるオランダ商館長です。

西洋の先進的学問や文化はオランダ語を介して伝えられたため、西洋の知識は「蘭学」と呼ばれていました。

蘭学を学ぶにはオランダ語を習得しなければなりません。

日本人のオランダ語学習は江戸時代中頃、8代将軍徳川吉宗が享保の改革の一環として、医官・野呂元丈と儒学者・青木昆陽に学ばせたのが最初です。

ナポレオンの登場によるオランダの窮地

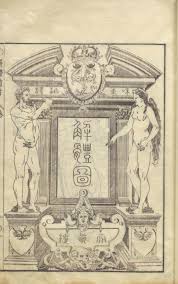

1772年、前野良沢・杉田玄白・中川淳庵・桂川甫周といった医師・蘭学者の4人が、ドイツの解剖書をオランダ語に訳した『ターヘル・アナトミア』の邦訳作業を開始しました。

そして悪戦苦闘の1年半の末に、1774年に『解体新書』として刊行します。

これにより蘭学の基礎は築かれましたが、オランダ語修得に必要な辞書が不備だったため、蘭学はまだ一部の人の学問でした。

ところが、『解体新書』刊行から15年後の1789年、日本の蘭学発展を促す人物がヨーロッパに登場します。ナポレオン=ボナパルトです。

フランス革命にともなう動乱のなかで頭角を現したこの風雲児は、優れた軍事的才能を武器に地位を確立。

1799年に政府を樹立し、1804年にはフランス皇帝に即位します。

このフランスの動きに危機感を募らせたヨーロッパ諸国が1805年、3度目となる対仏大同盟を結成すると、ナポレオンは大陸制覇に向けた動きを加速させ、周辺諸国と軍事的衝突を繰り返します。

この動乱の中でオランダはフランスに制圧され、独立を失うのです。

これにより、オランダ商館長ヘンドリック・ドゥーフは帰国できず、立ち往生する事態になってしまいました。

『ドゥーフ・ハルマ』と蘭学の発展

ドゥーフは156代目のオランダ商館長であり、1799年から1817年まで日本に滞在しました。

1年交代が原則のなか、17年ものあいだ日本に留まり続けたのは、ヨーロッパの動乱によりオランダ船の来航が途絶えたことによります。

1815年、ナポレオン没落を受けて開かれたウィーン会議でオランダは主権を回復。

この2年後にドゥーフは帰国します。

17年という長期滞在中、ドゥーフは文化交流の一環として、日本人オランダ通詞11人の協力のもと蘭和辞書の編纂を行いました。

編纂はドゥーフ帰国後も日本人通詞達によって続けられ1833年に完成します。

辞書は『ドゥーフ・ハルマ(通布字典)』『波留麻和解』などと呼ばれ、オランダ語と蘭学の習得に不可欠の書物となりました。

蘭学者緒方洪庵の適塾で学生たちが同書を奪い合うようにして学問に励んだのはよく知られています。

この『ドゥーフ・ハルマ』により蘭学のすそ野は爆発的に拡大するのです。

幕末維新の激動期、日本が四苦八苦しつつも西洋と対峙できたのは、蘭学によって多くの若者が西洋の知性に触れていたためです。

この知性の習得に大きな役割を果たしたのが『ドゥーフ・ハルマ』であり、ナポレオンがドゥーフを日本に釘づけしたからこそ成立したのです。