浮世絵に風景画が登場

江戸時代の半ば頃から、風俗画に新しい流れが起こります。

そう、浮世絵です。

この新しい絵画は、町人文化が成熟するなかで、「つらい世だからこそ、浮き浮きと楽しもう」との意識のもと生まれました。

このため人気役者、美女、芝居小屋、遊里など、享楽生に富んだ情報を発信して大人気となりました。

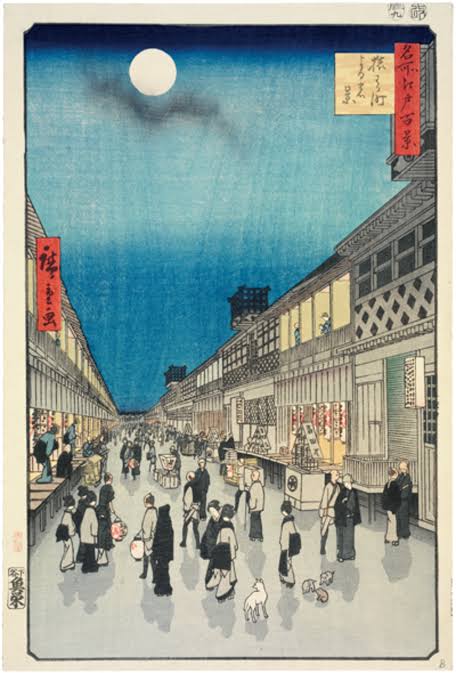

さらに、人物などの背景にも関心が向けられるようになり、浮世絵のなかに「風景画」という新ジャンルが登場し、葛飾北斎・歌川広重によって確立されるのです。

浮世絵で多用される深いブルー

意表をついた構図、ダイナミックな造形美、超リアリティ、独特な遠近感の表現が葛飾北斎の持ち味です。

代表作『富嶽三十六景』中の「神奈川沖浪裏」には、そのすべてを見ることができます。

天をつかんざかりにそそり立つ波、木っ端のように翻弄される船と人、波間から見える富士山…。一度見たら忘れられないインパクトがあります。

『東海道五十三次』をはじめとする広重の絵には、北斎のような大胆さはありません。

このことについて広重は、「私は自分の目に映った風景を再現するだけ」と語っています。

もちろん、単に見たままを描くのではありません。絵画を通して、その向こうにある真実を伝えるのです。現代の職業に当てはめれば、報道写真家となるでしょうか。

ところで、浮世絵には、ひときわ目を引く沈み込むような深い青色が多用されています。これは「北斎ブルー」または「広重ブルー」と呼ばれています。

江戸時代に「ベロ」「ベロリン」と呼ばれた絵具で、本来の名を「プルシアン・ブルー」という合成化学顔料です。

1700年代の初頭、プロイセン王国(現在のドイツ)のベルリンで製法が発見されました。

浮世絵の青色はベロ流通前、植物を原料とした絵具を使っていました。

しかし、出せるのは爽やかな青色のみでした。それがベロにより、深く沈み込む、奥行きのある青色が出せるようになったのです。

この新絵具の特徴を最大限に活かした最初の大作か、葛飾北斎の『富嶽三十六景』でした。

ヨーロッパで発明された絵具により、浮世絵に新しい潮流が生まれたのです。

日本の浮世絵がヨーロッパの絵画を変えた

日本の美術は開国以前から、ヨーロッパに紹介されており、ジャポニズムという日本美術ブームを巻き起こしていました。

なかでも浮世絵は驚きをもって迎えられ、葛飾北斎と歌川広重の絵は、ともに高い評価を受けました。

ヨーロッパの絵画界では当時、伝統的なサロン絵画が主流でした。

しかし、表現技法などはすべて出尽くしており、それ以上の発展は期待できない状態でした。

そんな最中にジャポニズム旋風が起こるのです。

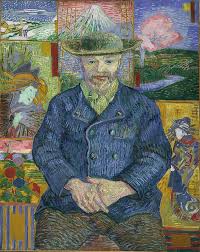

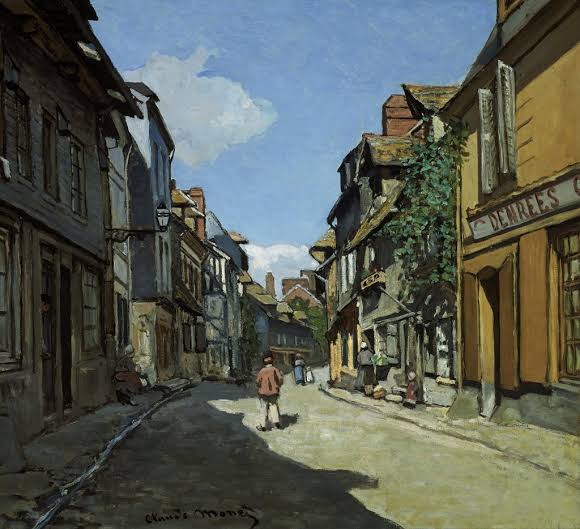

フィンセント・ファン・ゴッホ、クロード・モネ、ポール・ゴーギャンといった画家たちは、絵画界に新しい流れを起こすべく、浮世絵を収集し、表現技法などを研究しました。

結果、誕生したのが印象派絵画です。 ヨーロッパ発の絵具が浮世絵を変え、浮世絵がヨーロッパの絵画を変えたのです。