江戸の約200年の泰平期

江戸時代を形容するのに、しばしば「泰平」という言葉が用いられます。

泰平とは「世の中が平和に治まり、穏やかなこと」の意になります。

幕末維新期こそ、日本は欧米勢力によって開国を迫られますが、約260年のあいだ続いた江戸時代のうち約200年は、人々は外圧もなく穏やかな時代を過ごしていました。

欧米諸国がアジアに無関心だったわけではありません。

東南アジアは植民地として侵食されていました。

しかし、彼らには日本にまで手を延ばせない事情がありました。

革命と戦争の連続だったヨーロッパ

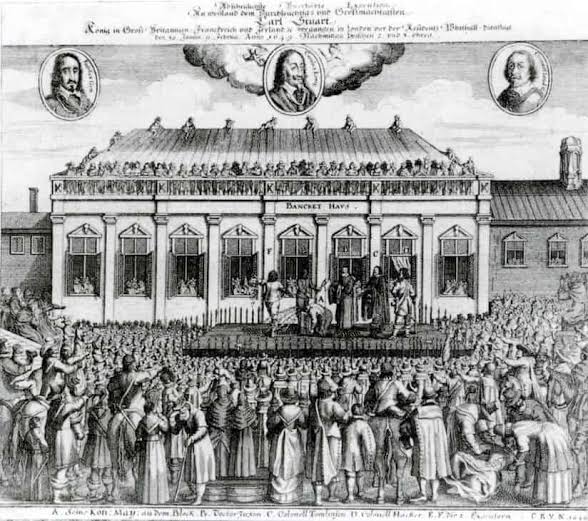

日本が泰平を謳歌していた17〜19世紀初頭にかけて、ヨーロッパは革命と戦争の時代でした。

まずはイギリスです。

1642年にピューリタン革命、そして1688年に名誉革命が起こります。この2つの革命は、「イギリス市民革命」とも呼ばれています。

この2つの革命のあいだには、イギリスと当時新興国として力をつけていたオランダにより、第1次イギリス=オランダ戦争が起こっています。

そしてそのあとに起こった名誉革命により、イギリスに新たな政治体制が確立しました。

その翌年にはスペイン・イタリア、イギリス、オランダ、フランスによるファルツ戦争が勃発します。

この戦争が9年で終結すると、1701年にはスペイン継承戦争が勃発し、スペイン・イタリア、オランダ、フランス、神聖ローマ帝国・オーストリア、プロイセンを巻き込んでの大戦争に発展しました。

さらにオーストリア継承戦争、七年戦争とヨーロッパ全土を巻き込む戦争が続き、1789年にフランス革命が勃発します。

ブルボン王朝を倒した市民革命に、ヨーロッパ全土が警戒心を募らせました。

この結果、ヨーロッパ中の国々がフランスを包囲する「対仏大同盟」が結成されます。

こうした局面でフランスには、ナポレオン・ボナパルトが登場します。

この戦争の天才児が出現したことにより、ヨーロッパの戦火はますます激しくなるのです。

革命と戦争は、ヨーロッパでのみ行われていたわけではありません。

北アメリカ大陸では、アメリカ合衆国がイギリスからの独立をかけて、戦っていました。

この戦争にはフランス、スペイン、オランダもアメリカ側で参戦しました。

このように17世紀から19世紀初頭にかけて、ヨーロッパ社会は戦争と革命に明け暮れていました。

とても極東の島国・日本に構っている余裕はなかったのです。

日本産の銅と戦争

銀と並んで大きな影響を及ぼしたものが日本産の銅です。

日本列島には銅山が多く、豊富な産出量を誇っていました。

銅は貨幣の鋳造には不可欠な鉱物です。

中国やインドでは、「棹銅(さおどう)」と呼ばれる銅を輸入していました。これは銅を棒状に加工したものです。

また、アジア各地の貨幣を持たない地域では、日本から輸入した銅銭をそのまま流通させていました。

日本産の銅を大量に買って売りさばいたのは、日本と唯一通商関係を持つ、オランダの東インド会社でした。

この日本産銅は、戦争続きのヨーロッパに運ばれ、武器の鋳造にも使われました。

日本産の銅が江戸時代の泰平に一役買っていたのです。