マルコ・ポーロが紹介した「黄金の国」

マルコ・ポーロは13世紀後半から、14世紀初頭にかけて生きた人です。

イタリアから中国大陸の元帝国に渡り、皇帝フビライ・ハーンに17年のあいだ仕えました。

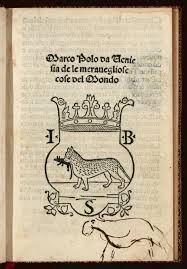

マルコは帰国後、自身の見聞を口述筆記のかたちで『東方見聞録』という書物にまとめます。

この書物は、「ジパングは、東の方、大陸から1500マイルの大洋中にある、とても大きな島である」という書き出しで日本にもふれています。

マルコ・ポーロは日本を莫大な量の黄金を産出する「黄金の国」として紹介しました。

『東方見聞録』が刊行されると、黄金国ジパングの伝説は、ヨーロッパ中に広まりました。

これによりアジア世界の富が注目されるようになり、ヨーロッパは海洋進出の時代へと入っていきます。

大航海時代の到来です。

ヨーロッパ人が日本=ジパングと認識したのは、16世紀に入ってからです。

メルカトルが刊行した『世界図』のなかに、「昔のクリーセ(金島)で、ベネチア人マルコ・ポーロによって、ジパングと名付けられた日本」と注釈がついています。

『東方見聞録』での黄金の国ジパングは、東方世界にある不思議な国にしかすぎません。

しかし、16世紀には明確に「マルコ・ポーロの記した国」と認識されました。これは日本が本当に「黄金の国」となったためです。

16世紀の日本は、群雄割拠の戦国時代にありました。

戦国大名たちは軍資金調達のため、鉱山経営に力を入れました。

新しい金銀精錬法「灰吹法」が朝鮮半島経由で伝わると、金銀の産出量は激増しました。

これが頂点に達したのが、豊臣秀吉の時代です。

その様子は織田信長と豊臣秀吉に仕えた太田牛一が、『大かうさまくんきのうち(太閤様軍記の内)』で「太閤秀吉公御出世より此かた、日本国々に、金銀山野にわきいで…」と記したほどでした。

世界経済を動かした日本の銀

日本の銀は朝鮮半島や中国大陸に運ばれ、南シナ海→インド→ヨーロッパ世界へと運ばれていきました。

こうしたなか、スペイン人は日本列島を「プラタレアス群島(銀の島)」と呼ぶようになります。

ポルトガルのリスボンで作成された世界地図には、石見銀山(島根県大田市)が書き込まれ、「ミナス ダ プラタ(銀鉱山)」と記されるほどでした。

南シナ海には船に積まれた日本銀を狙う海賊が横行し、アジアやヨーロッパの経済は、日本銀の動向に大きく左右されました。

16世紀の日本は誇張でなく、世界を動かしていたのです。

スペインの探検家セバスチャン・ビスカイノなどは、日本に上陸したのを機に、奥州の独眼竜こと伊達政宗と親交を結び、「帝国のもっとも強大なる領主の1人たり。

その家甚だ古く、皇帝に次ぐ人物なり」と『ビスカイノ金銀島探検報告』で紹介したほどです。

この金銀島探索は19世紀初期、ロシア海軍によるものを最後に、幕を閉じました。