激動の東アジア情勢と唐の登場

東アジアは6世紀末から激動期に入ります。

先ず、581年、分裂していた中国を統一し、隋王朝が誕生します。しかし、わずか37年で滅んでしまいます。

代わって中国大陸を統一したのは唐王朝でした。

唐は律令(法律)を整備して国家体制の基礎を確立するいっぽう、対外的にも積極策をとり、世界的大帝国へと膨張していきます。

新たなスーパーパワーの出現に朝鮮半島は激震しました。

高句麗では淵蓋蘇文(えんがいそぶん)が対唐穏健派を排除し、対外強硬策を採ります。

同半島の百済では、義慈王が反対派を多数追放して権力を強化し、積極策に打って出ました。

クーデターによる蘇我氏の打倒と法の制定

こうしたなかヤマト政権は、遣唐使を派遣して唐との外交に積極的に取り組むも、内政面では最大実力者・蘇我氏の専横に頭を抱えていました。

蘇我氏の専横に関しては「帝位を狙う野心があった」云々と解説されることもありますが、これは後世に生きる人の理屈です。

当時、「帝位を狙ってはいけない」という規定はなかったのです。

じつは古代日本は長いこと、地縁・血縁の結びつきで社会が成り立っており、法律は未制定でした。

かつて推古女帝の甥・厩戸聡耳皇子(聖徳太子)が「憲法十七条」を制定したことがありましたが、これは役人の道徳に近いもので、罰則規定はなかったのです。

法律がないのは、船に動力や舵がついていないのと同じこと。

先行き不透明なことこのうえありません。

ましてや、東アジアは激動期。法が未制定で国家の方針が定まらないことには、国の存亡に関わってきます。

しかし、法を定めるには地縁・血縁で最大勢力となった蘇我氏が、抵抗勢力となることは確実でした。

645年6月12日早朝、飛鳥・板蓋宮で蘇我入鹿が暗殺され、蘇我蝦夷が自害へと追い込まれます。

この「乙巳の変」の首謀者は、中大兄皇子と中臣鎌足でした。

古代日本を法治国家とするため、蘇我氏を排除したのです。

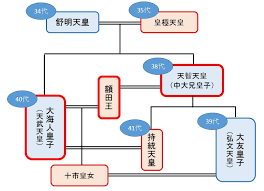

このクーデターを受けて皇極女帝は退位し、女帝の実弟・軽皇子が皇位を継承して孝徳天皇が誕生します。

政府内人事も一新され、中大兄皇子は皇太子、中臣鎌足は内臣として政権に参画し、大化の改新を断行します。

これにより「公地公民」「元号制定」「班田収授法」などの諸制度が定められました。

この改新は古代日本を東アジアの強国とし、激動の東アジア情勢に即応できる国とするためのものでした。

同時にヤマト政権が有力豪族連合を脱し、中央集権体制へと歩みだした第一歩となったのです。

白村江での手痛い敗北

しかし、一朝一夕で国が変わるはずもありません。ヤマト政権はこのことを、663年の白村江での大敗北で思い知らされます。

この戦いは、百済の救援要請を受け、軍を朝鮮半島に派遣し、唐・新羅連合軍と激突して起こりました。

ここでヤマト政権軍は完膚なきまでの敗北を喫するのです。

勝敗の決め手は軍勢の形式でした。

唐帝国軍は国によって徴兵され、軍事訓練を受けた兵士で構成されています。

いっぽうの日本国軍将兵は、これといった基準もないまま、各地の豪族が集めた混合部隊編成だったのです。

プロの軍団と寄せ集め集団。これでは勝負になりません。

国の行政・業務などすべてが、法律に則って行われる律令体制の唐帝国と、法や制度の制定が始まったばかりの古代日本の差が出たのです。

敗戦を知った中大兄皇子は、唐の侵攻に備えて国の守りを固めるいっぽう、都を飛鳥の地から内陸部の近江大津宮に遷都し、668年に正式に即位して天智天皇となりました。

初代天皇・神武天皇から数えて38代目の天皇です。

律令の制定に邁進していた天智天皇は即位から2年後、「庚午年籍」を作成します。

これは日本初の全国的戸籍であり、徴兵と徴税をスムーズに行うために作られました。

戸籍成立の翌年、天智天皇は没したため、実子の弘文天皇を経て、実弟の大海人皇子が天武天皇として即位します。

天武→持統→文武と代を重ねるなかで律令制度制定が精力的に進められ、奈良時代の初期に「大宝律令」、のちに「養老律令」が制定されるのです。

ところで、日本は現在までに3回の敗戦を経験しています。

1回目がこの白村江の敗戦で、2回目は幕末維新期です。

幕末維新期については、武力を背景とした恫喝外交で開国に追い込まれたのは、敗戦に等しい出来事です。

3回目は、太平洋戦争での敗北です。

興味深いことに日本は敗戦のたびに、戦勝国の政治・制度を採り入れて復興してきました。

太平洋戦争後には自由と資本主義を、明治維新後には欧米の政治・制度を、白村江の敗戦のあとは、唐帝国の律令国家体制を採り入れたのです。

その意味において白村江の敗戦は、幕末維新期の開国、太平洋戦争での敗北に等しい出来事だったと言えるでしょう。