目次

地球の気候は寒冷と温暖のサイクルを繰り返す

地球の気候は一定ではなく、寒冷期と温暖期のサイクルを繰り返しています。

この寒冷期と温暖期のサイクルは、地域・時間によって差はありますが、地球規模で人類の生活に大きな影響を与えてきました。

たとえば、1万1000年前から1万年前頃の「ヤンガードリアス寒冷期」に、現在の西アジアで農業が始まり、各地に広まりました。

気候の寒冷化によって狩猟・採取による生活ができなくなったためです。

その後、地球は著しい温暖化に転じます。

この時期には、日本列島で狩猟・採取、原始的な農耕が発達することになりました。

そして気候の温暖化は今から約8000年前にピークを迎え、ふたたび寒冷化に転じました。

急激な寒冷化によって世界中で動乱が起こる

寒冷化といっても、いきなり一気に寒くなるわけではありません。

通常は、寒冷と温暖のサイクルを繰り返しつつ、平均気温が全体的に低くなっていきます。

ところが、約3500年前(紀元前1500年頃)の寒冷化は、それまでの社会の維持が困難になるほど急激でした。

これにより、日本列島では、狩猟・採取、原始的な農耕に頼る縄文社会が衰退を余儀なくされたのです。

世界のなかには、農業に完全にシフトしていた地域もありましたが、そこでも大きな混乱が起こりました。

農業技術が進んだ現代ですら、農作物の生産量は気候によって大きく左右されます。まして農業技術が未発達の古代のこと、気候の急激な寒冷化が社会に与えたダメージのほどは想像するに余りあります。

人類が生きのびるためには、条件の良い場所に移るか、広い土地を確保して生産性を高めるしかありません。

そのため、世界的に民族移動が勃発し、各地で戦乱が発生しました。

メソポタミアでは、古バビロニア王国がカッシート人の侵入を許し、アッシリアやミタンニ王国など、新興勢力が力を伸ばします。

アナトリア半島ではヒッタイト王国が興り、人類史上初となる鉄製の武器を手にミタンニとエジプトの両王国に攻勢をかけ始めます。

これに対してエジプトでは、それ以前の古王国・中王国以上に専制的な新王国が成立し、積極的な対外政策のもと、ヒッタイト王国と抗争を繰り広げるのです。

北の黄河文明と南の長江文明の対決

急激な寒冷化により、中国大陸も動乱期に入りました。殷王朝は次第に勢力が衰え、紀元前1100年頃、周王朝にとって代わられます。

しかしこの周王朝も紀元前771年、チベット系遊牧民「犬戎」の侵攻を許して以降、次第に勢力が低下しました。

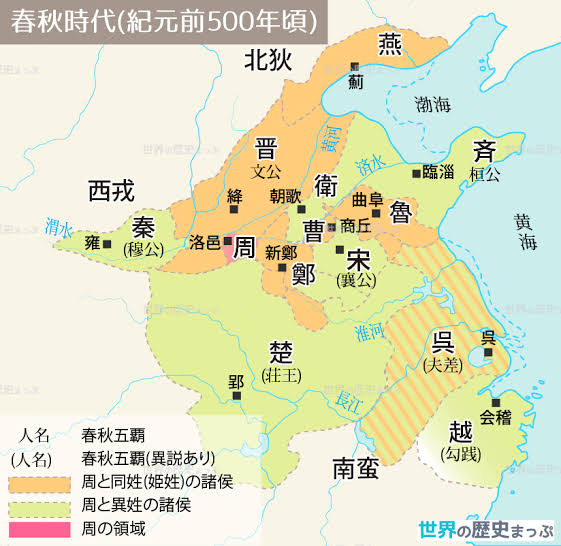

そして中国大陸は群雄割拠の春秋戦国時代へと突入していきます。

春秋戦国は斉・晋・呉・越などの国々が中国大陸の覇権をかけて戦った動乱の時代です。

斉の桓公、晋の文公など幾多の英雄が輩出され、孔子・墨子などのいわゆる諸子百家が智を競いあったのもこの時代でした。

ところで、広大な中国大陸には2本の大河が流れています。北方の黄河と、南方の長江です。

黄河流域に住むのは純然たる漢民族ですが、長江流域は漢民族と南方系民族が入り混じり、独自の文明を築いていました。

そのため風俗はむろん、生活・社会構造も黄河流域とは異なっていました。

英雄や諸子百家の活躍に目を奪われがちな春秋戦国時代ですが、争いの根底には、気候の寒冷化が誘発した、黄河文明と長江文明の対決があったのです。

寒冷化と中国の動乱が日本に稲作をもたらした

この対決は、秦帝国樹立と、始皇帝の登場によりいったん収束します。

しかし独裁政治を行った始皇帝の死後、その反動から、中国大陸は再び動乱の時代に入ります。

そのなかで、南の楚の項羽と、北の漢の劉邦による「楚漢の攻防」というかたちで南北の対決が再燃します。

当初はワンマンタイプの項羽が有利でしたが、人使いに長けた劉邦が次第に劣勢を挽回し、最終的には劉邦が北方に漢王朝を樹立するかたちで、黄河文明と長江文明の対決は決着するのです。

水稲耕作は秦の始皇帝の圧政や楚漢の動乱から逃れ、日本列島に流入した、歴史上にいう「渡来系弥生人」によってもたらされました。

つまり、稲作はただ漫然と日本に伝わったのではなく、寒冷化による世界的動乱発生→中国大陸での黄河文明と長江文明の対決→黄河文明の勝利という歴史的な流れと連動していたのです。

気候寒冷化によって停滞していた縄文社会は、水稲耕作の受容によって活力を取り戻し、時代は弥生時代へと移行していくのです。