目次

日本列島最初の住人は旧石器時代人

日本列島で縄文文化が営まれる前の時代を、私たちは「旧石器時代」とよんでいます。

この時代は気候が寒冷だったため海岸線が低く、日本列島はユーラシア大陸と地続きでした。

そのため、多くの大型草食動物が日本列島に流入しました。オオツノジカ、マンモス、ナウマンゾウ、ヘラジカ…。

人類もこうした動物たちを追って、日本列島にやってきました。つまり、旧石器時代=原日本人というわけです。

彼らの流入ルートを知ることは、日本人のルーツを知ることになります。

日本人のルーツについては、「二重構造」がほぼ定説となっています。

南方アジアから流入した人の集団が縄文人となり、北方アジアから流入した集団と融合し、日本人となったという説です。

沖縄の遺跡が語る古代人の足取り

DNAによる調査も、これに近い結果を得ています。

近年、生物学を含む科学の大きな進展により、DNA解析によって遺伝子レベルでの情報を得ることで、古代人類の足取りをたどることができるようになってきました。

旧石器時代人のDNA解析に関しては、沖縄県石垣市にある白保竿根田原洞穴遺跡で出土した、同時代の人骨を使った結果が注目を集めています。

旧石器時代人たちが、死者の葬送儀礼を行っていた痕跡が発見され、大きな話題となった遺跡です。

2013年、同遺跡から発見された人骨10点をDNA解析にかけたところ、反応を得られた4点から、南方アジアから北上したものであるという結果が得られました。

複数の集団によって形成された縄文人

ただ、旧石器時代のすべてがそのまま縄文人になったわけではなさそうです。

縄文人に関しては、全国の縄文遺跡から出土した縄文人骨でDNA解析が行われています。

その結果、人類が南方アジアから北上してきたことは間違いないものの、日本国内の中でも、集団によって、母方のみから伝えられるミトコンドリアDNAの組成が異なっていました。

つまり、縄文人=均一的な存在というわけではないのです。

おそらく、旧石器時代の集団がいくつも流入し、気候温暖化による大型動物減少など、環境の変化に対応できた集団が、縄文時代を担ったと推定されます。

さて、旧石器時代人が南方から、日本列島に北上したとして、その前はどうなのでしょうか?

この疑問に関しては、遺伝学の研究によって、アフリカであることが有力視されています。有名なミトコンドリア・イブ説です。

日本人はアフリカ大陸から来た

ここでいうミトコンドリアとは、ミトコンドリアDNAのことです。

これは前述した通り、母方だけから受け継がれるのが特徴で、父方の遺伝子は混在しません。

遺伝学者たちはこの利点を活かして人類のルーツを探すため、多くの現代人女性のミトコンドリアDNAを鑑定しました。

すると、ヨーロッパ人、アジア人に関係なく、20万年前のアフリカ系人類を起源としていることが判明したのです。

ただし、ここでいう人類のルーツとは、あくまで新人です。

人類は猿人→原人→旧人→新人という流れで進化しました。

さまざまな猿人がいるなかで、現世人類誕生のきっかけとなったのは約230万年前に出現したホモ=ハビリスです。

このホモ=ハビリスから原人ホモ=エレクトスが生じ、さらに古代型ホモ=サピエンスたる「新人」が生じました。

現世人類の祖先はこの新人であり、15万年から10万年前に、アフリカ大陸で誕生しました。

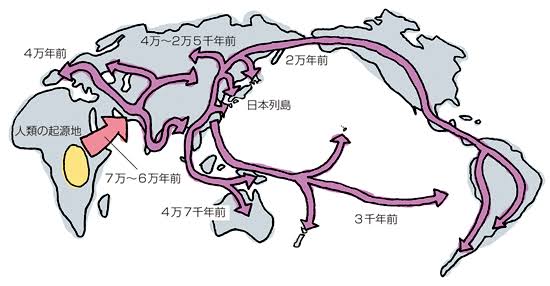

6万年前、私たちの祖先はアフリカ大陸から旅立ちました。人類学上でいう「出アフリカ」です。

彼らは定住と移動を繰り返しつつ、ゆっくりとユーラシア大陸全域、オーストラリア大陸、南北アメリカ大陸へと拡散。

その途中で環境の影響を受け、混血と融合を繰り返しつつ、広がっていきました。

スペインのアルタミラ洞窟の壁画や、フランスのラスコー洞窟の壁画は、出アフリカを果たした新人たちの痕跡です。

また、1868年に南フランスのヴェゼール渓谷で発見されたクロマニヨン人は、進化した石器を製作・使用しており、生活能力が高かったことが分かっています。

そして、5万年前に南方アジアに到達しました。この集団が東アジアへと北上し、このうち日本列島に到達した新人が、最初の日本列島の住人となったのです。