金属貨幣の誕生と両替商のしくみ

昔は稲や布、貝や塩などがお金の代わりに物々交換の仲立ちとして使われていたが、稲はあまり長持ちしません。

布だって汚れたり破れてしまったりする。貝の場合、大量にとれてしまったらお金があふれてしまうということになります。

そこで、長く保管できて、あまりたくさんとれるものではないものということで金、銀、銅が使われるようになります。

金、銀、銅は、いずれも加工しやすく、溶かして大きさや重さも変えられます。

このようにして、金貨、銀貨、銅貨がお金として使われるようになりました。

世界中どこでも金、銀、銅が尊重されますが、銀や銅は古くなると黒くなったり錆びてきたりしてだんだん汚れてしまいます。しかし、金というのは常にピカピカです。となると金が一番いいということになります。

やがて経済がだんだん発達して商売が広範囲に行われるようになると、金属硬貨でも不便なことが起きるようになります。

それは大量にものを売買する場合、貨幣で支払いをするには金貨を大量に持ち歩かなければならないということです。

江戸と大坂で取引をする場合は、運んでいる途中に奪われてしまうかもしれないという問題が起きます。

金貨をたくさん持ち歩かないで済むようにしたいと考える人も出てきます。そこで登場するのが、「両替商」という人たちです。

まず、金(貨)を両替商に預けます。そうすると、両替商は「預かり証」を出してくれます。

もちろん両替商に預り賃(手数料)を払わなければなりませんが、蔵で金を安全に保管してくれます。

そしてその預り証を両替商に持っていけば、誰でもいつでも金と換えてもらえます。

売買をするときに売り主は大量の金貨を受け取る代わりに預り証を受け取れば済みます。これで心配しながら大量の金貨を持ち歩く必要はなくなります。

次に自分が誰かにお金を払うことになれば、わざわざ預り証を金貨に換えなくても、その預り証をそのまま支払いに使えばいいことになります。

さらにその預り証を誰かがまた別の売買に使うというかたちで、預り証が次々に世の中で出回っていくようになります。

これが紙幣の始まりです。

最初のうちの紙幣、お札というのは、必ず金と交換できるということが条件になっていました。必ず金と交換できるからこそ、お金としての意味があったのです。

両替商から銀行へ

明治に入ると、江戸時代あちこちにあった両替商がやがていくつか集まって、銀行になっていきました。

日本全国にさまざまな銀行ができます。銀行はもともと両替商が合併したものですから、金をたくさん持っています。

そしてそれぞれの銀行が持っている金の量に応じて預り証つまり紙幣を発行していました。

ところが、やがて悪質な銀行も出てきます。 金をたくさん持っていないのに、金があるように見せかけてお札を発行すれば、いくらでもお札を発行できるという悪いことを考えます。

でもやがて人々に気づかれます。ここのところやけにお札がたくさん出回っているけれど、銀行に持っていって本当に金に換えてくれるのだろうか、不安だからいまのうちに金に換えておこうと、悪質な銀行が出しているお札を金に換えたいという人がどんどん増える。

そうなると、ずるをして持っている金以上のお札を発行していた銀行は困ります。

最初のうちは応じられても、金庫から金はどんどん減り、やがてお札を金に換えることができなくなります。そういう銀行はやがて潰れてしまいます。

こうなると、取り付け騒ぎというのが始まります。ある特定の銀行にお客が殺到する。

それを見ていたほかの銀行のお客も不安になり、あちこちの銀行でお客が殺到し、いわゆる金融不安が広がります。

中央銀行の誕生と金本位制度

これはいけない、やっぱり国全体での信用が必要だから、お札を発行できる銀行は1つだけにしよう、ということでできたのが中央銀行です。

お札を発行することができる、いちばん大事な銀行を中央銀行と言います。日本は日本銀行、アメリカはFRB=連邦準備銀行、中国は中国人民銀行。世界各国、それぞれの中央銀行がお札を発行しています。

日本銀行で発行された昔のお金である日本銀行券には「此券引換ニ金貨拾圓相渡可申候也(このけんひきかえにきんかじゅうえんあいわたすべくもうしそうろうなり)」と書いてあります。

この拾圓と書いた券を日本銀行に持っていけば、10円の金貨と交換してあげますよ、というふうに書いてあります。

こういうお金のことを「兌換券」と言います。お札にも兌換券と書いてあります。

このように、金を基にしてお札が発行され、そのお札を持っていけばいつでも金と換えることができる制度のことを「金本位制度」と言います。

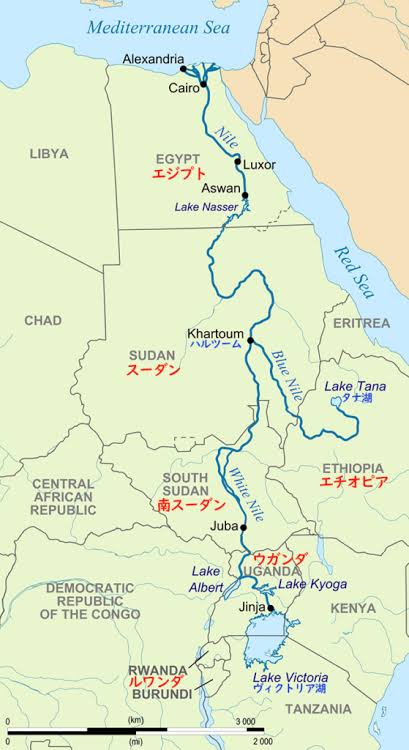

日本は「金本位制度」になる前に銀も使っていたことがあり、「銀本位制度」というのもありました。

「金本位制度」と「銀本位制度」が時代によって使い分けられていたり、国によっては両方が使われていたりしましたが、やがて世界各地が「金本位制度」で統一されます。

金本位制度の終わり

ところが、やがて経済が発展してくると、金本位制度では問題が起きてきました。

経済活動が活発になると、それだけたくさんのお札が必要になります。

金本位制度は、銀行が持っている金の量に応じてお札を発行するというやり方ですから、日本銀行の持っている金の量しかお札が発行できない、これでは経済が発展しないということになってきます。

経済が発展していくうえで、もう金の量に関係なくお札を発行できるようにしようということになり、やがてお札の発行は金から切り離されます。

日本は1932年(昭和7年)についに金本位制度いわゆる兌換制度ではなくなります。それがいまのお金です。

現在使われている1万円には、どこにも金と換えてあげますとは書いてありません。日本銀行券としか書いていません。

日本銀行が発行した券という、ただの紙でしかないのです。しかし、私たちはこれをお金だと思っています。

もともとは物々交換のために貝や布を使っていた。やがて金を使うようになった。それはみんなが金をお金として認めていたからです。

やがて両替商が出てきて預り証を出すようになった。紙の預り証は金と換えられるとみんなが信頼していたから、お札として機能していた。

銀行ができて、お札が発行されるようになった。しかし、時代が移り金と換えてもらうことができなくなって、単なる紙になった。

しかし、みんながこれはお金なんだ、というふうに共同幻想を抱くようになっているから、これがお金として通用しています。

つまり日本の政府の信頼があるからこそ、お札として使われているということになります。